第25回『建築と仏像のさまよい紀行』

さまよったところ

空海と高野山の至宝展(仙台市立博物館)

八大童子制多迦童子(運慶作 国宝)

八大童子恵光童子 (運慶作 国宝)

孔雀明王 (快慶作 国宝)その他

円成寺 奈良市

春日堂と白山堂 (鎌倉時代 国宝)

宇賀神本殿 (鎌倉時代 重要文化財)

本堂(阿弥陀堂) (室町時代 重要文化財)

楼門 (室町時代 重要文化財)

金剛界大日如来 (運慶作 国宝)

円成寺の庭園

円成寺の庭園

国宝の春日堂と白山堂

国宝の春日堂と白山堂

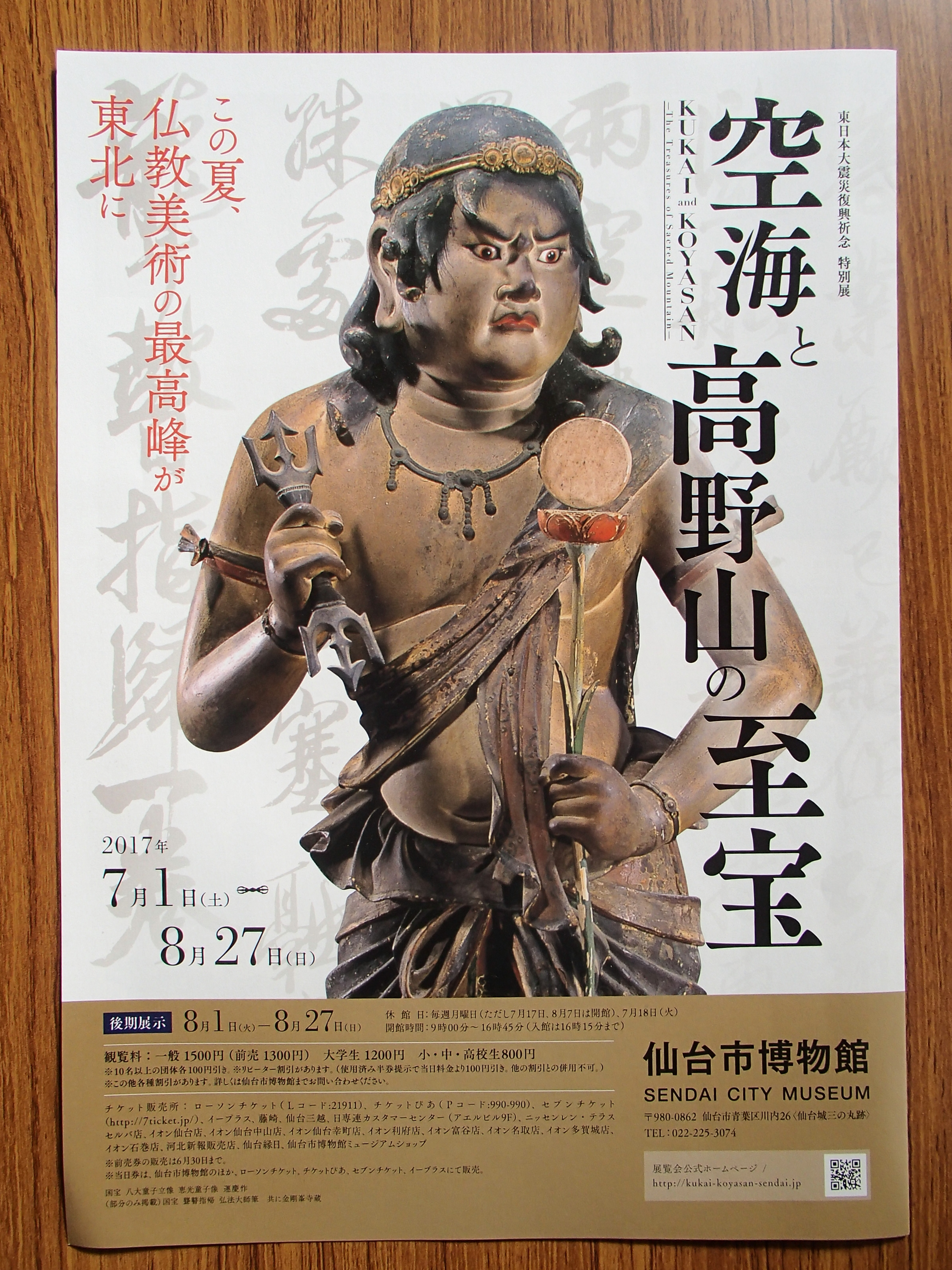

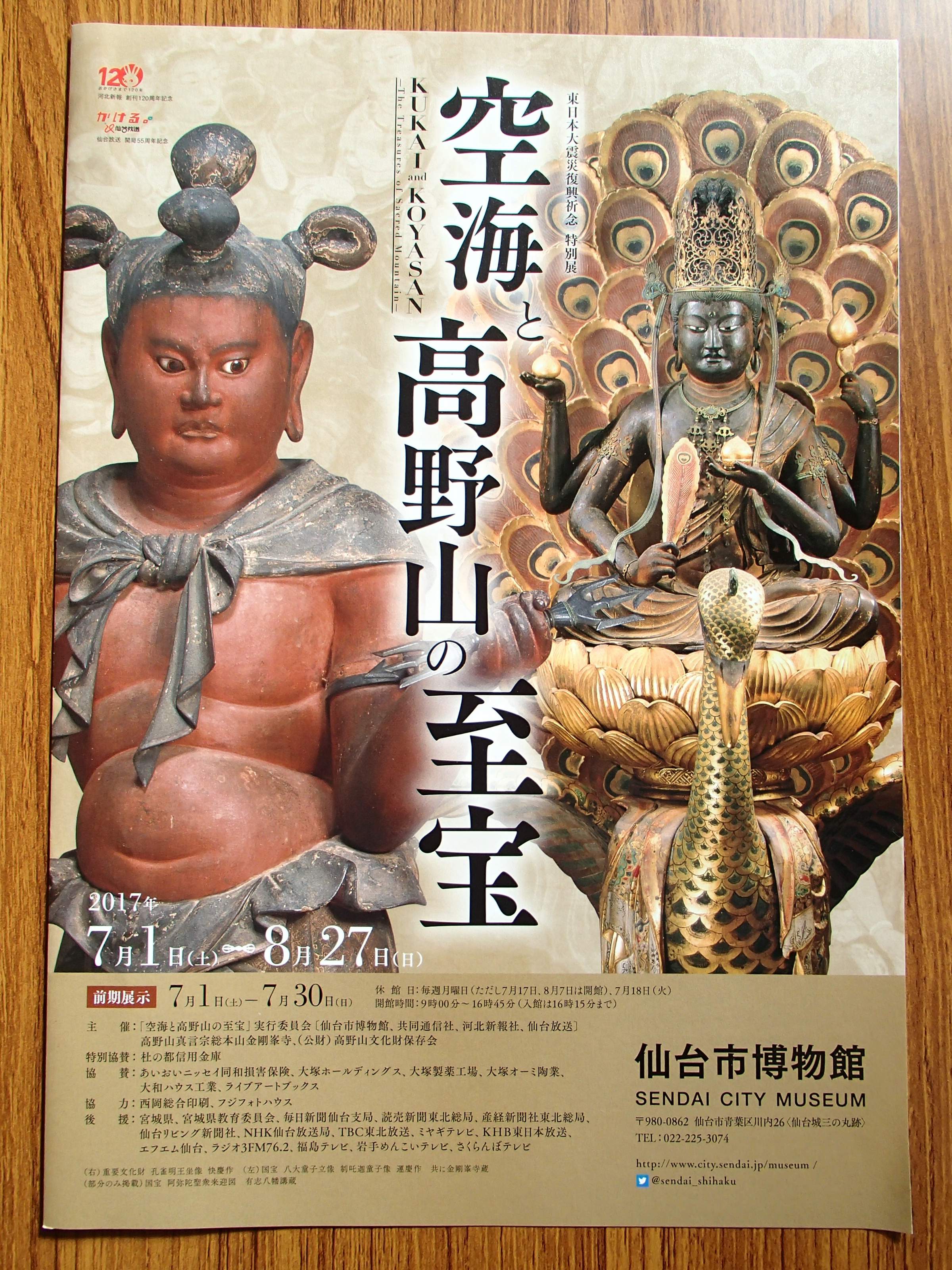

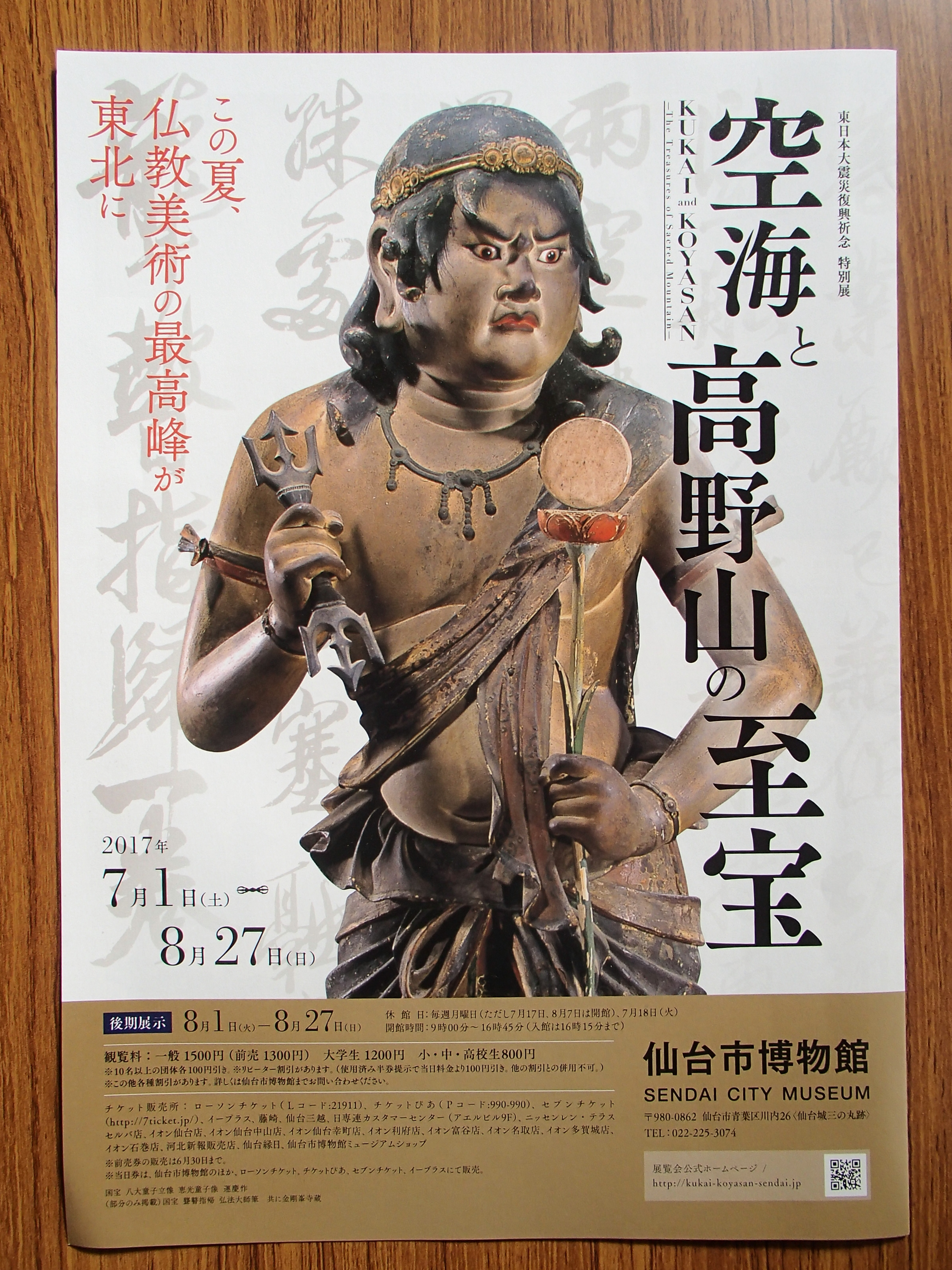

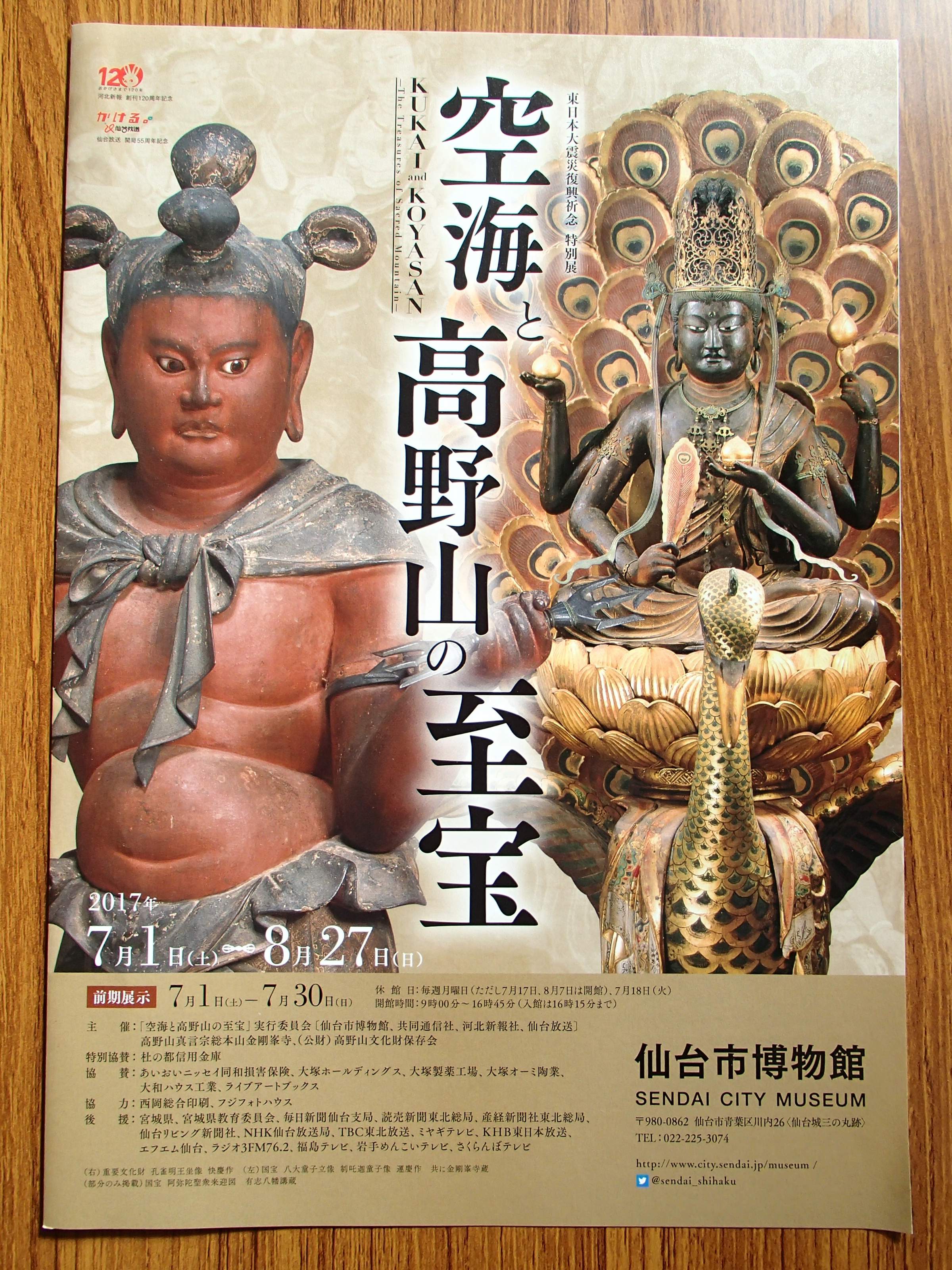

仙台市立博物館では、7月から8月末までの約2ヶ月間、「空海と高野山の至宝展」が開催されていました。何度も足をはこび、ゆっくりと運慶作品と対面することができました。

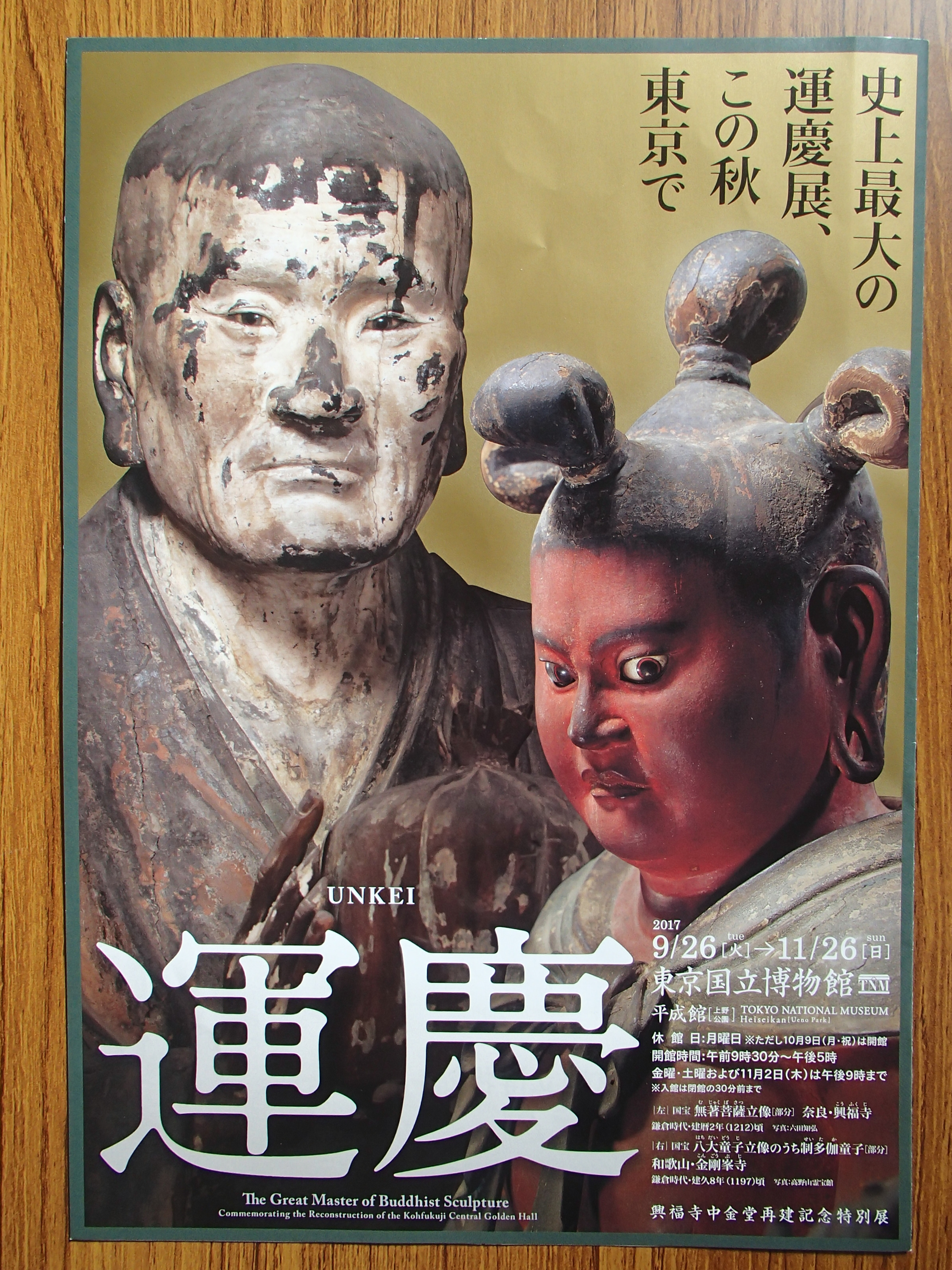

さて今回のさまよい紀行は、9月末から東京国立博物館開催される「運慶展」にさきがけて行われた「空海と高野山の至宝展」の中から、運慶の作品を中心に、その感想を書きたいと思います。

また、後半は、運慶最初の作品といわれる大日如来坐像のある奈良円成寺についても書きたいと思います。

最近、仏像の展覧会が多くなってきていると感じるのは気のせいでしょうか。今年は春の奈良国立博物館の快慶展にはじまり、三井記念美術館の西大寺展、仙台市立博物館の高野山至宝展、そして東京国立博物館の運慶展。他にも日本のいたるところで仏像の展覧会が開催されています。

ただ、寺院の神聖で荘厳な環境の中に納まっている仏像に対しては、当然ながら畏敬の念を持ってこうべをたれお祈りをして拝観しますが、博物館の中で仏像作品を拝観するときは、祈りの対象としてではなく芸術作品としての鑑賞になってしまいます。

また、最近は、寺院においても、火災や盗難を避けるため別棟のコンクリートの収蔵庫に保管されているケースが多く、無機質な博物館で拝観する感覚で仏像を観ることが多くなりました。

信仰の対象としてあるべき仏像や神像が、ガラスケースに並んだ瞬間、寺社内のそれとはまったく違う心持ちで対峙している自分がいます。手を合わせるべき対象に対して、腕を組んで眉間にしわをよせ、時には筆記し、ポーズや筋肉の付きかた、衣紋のデザインやノミの入れ方、邪鬼の腰巻や踏まれた身体の変形状態など、まったく持って不謹慎極まりない自分に対して、どうしてよいのかわからなくなります。

でも・・・やっぱり、美しいものは美しいし、かわいいものはかわいいし、惚れ惚れするようなマッチョもいるし、お笑い系もいます。とにかくめんどうなことは抜きにして、「神聖なる如来ですが、まっ、いっか」って感じで楽しんでいます。

さて仙台で開催された「高野山の秘宝展」に訪れた方々は、真言密教の聖地金剛峰寺の諸仏をどんな心持ちでご覧になられたのでしょうか。

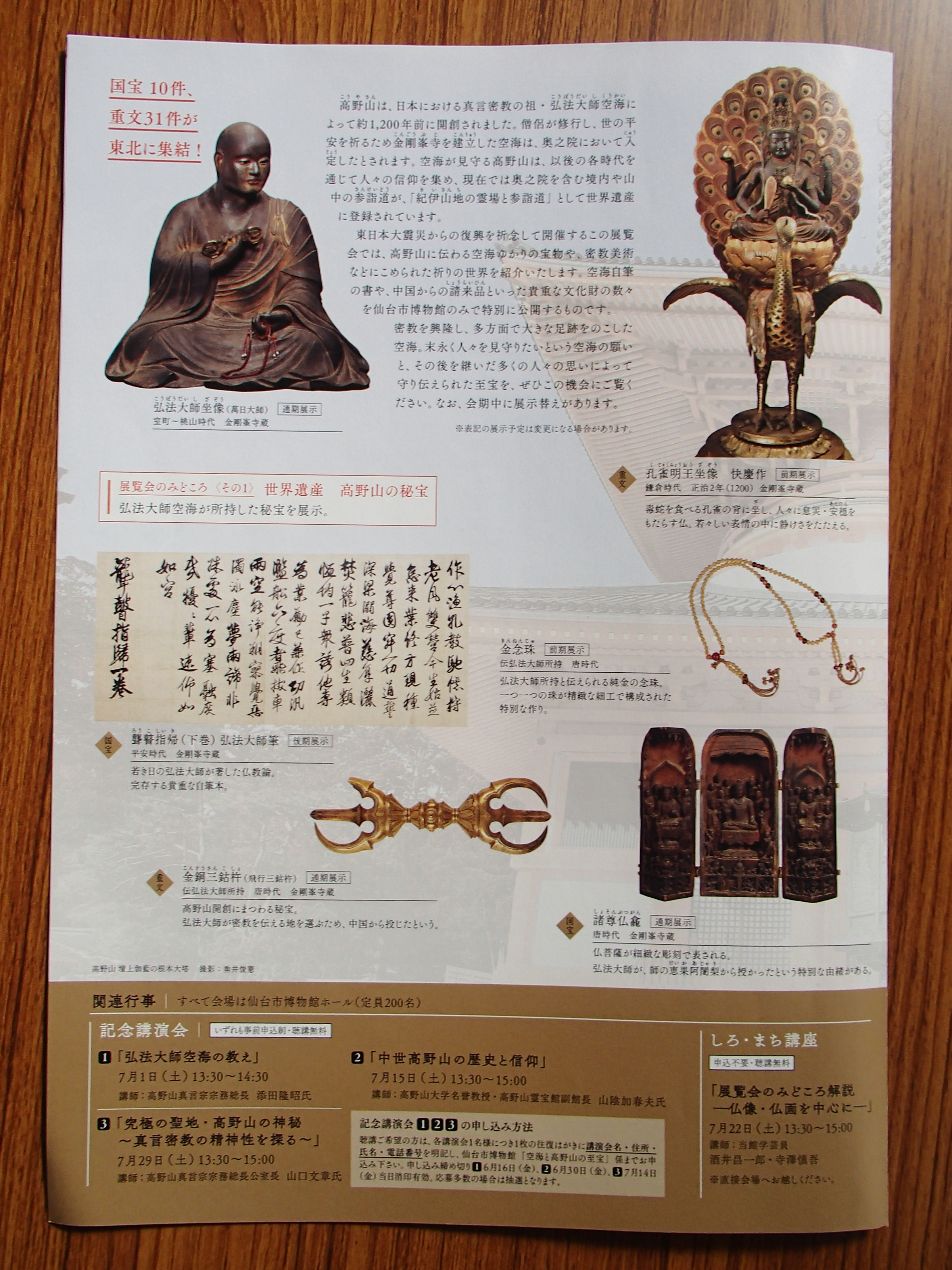

秘宝展では運慶の関わった八大童子のうち4体と、快慶の孔雀明王が展示されました。

前後期で入れ替えがあるため何度も足を運ぶことになりましたが、前期の見所は孔雀明王と、清浄比丘(せいじょうびく)童子・制多迦(せいたか)童子。後期は恵光(えこう)童子・恵喜(えき)童子でしょうか。

快慶の孔雀明王は、2014年にサントリー美術館で行われた「金剛峯寺展」で観ています。はじめて対面したときは、孔雀の足のそうとうに頑丈そうなことと鳥肌の美しさです。

今回で二度目になる仙台での拝観も、その部分が気になりました。繊細できゃしゃだと思っていた孔雀の足が妙に太く力強いそんな印象でした。しかしそれもそのはずです、孔雀明王の由来は、サソリやコブラなどの毒蛇を食べる孔雀が、外敵から人々を守る神として発生したものだそうです。動物園で見るあの美しい孔雀は、そんなどう猛な鳥だったようでゴッツイ訳です。私の印象がすっかりくつがえされました。

さらに、魚の鱗のように装飾された羽根は、規則性ときらびやかなデザインによって、力強さと美しさを兼ね備えた明王そのものに変身していました。

鎌倉時代に孔雀は実在したのでしょうか。尾羽は後世の補作とも言われますが、精巧な彩色をほどこし、足元から上方に華やかに放射状に広がる光背は、太陽の光のように輝いています。そこからは、人々が願った悪なるものから逃れ、健康で幸せを願う生命の息吹を表現しているように感じます。当時は、仏教絵画としての孔雀明王はあったと思いますが、このように彫刻として3Dで表現されたものは少なかったのではないでしょうか。そしてなによりも、怒りやドヤ顔のイメージがある明王像が、目元をきりっと力強く表現しながらも、知的で落ち着き引締まった輪郭に、悟ったような冷めた冷静な表情は、まさに快慶の真骨頂というべき作品だと思います。

静かな表情や動きが少ない快慶の作品のなかにあって、孔雀明王は、四天王像や執金剛神像とともに大好きな作品です。

さて、運慶八大童子(2童子はのちの補作)はどうでしょうか。これもまた2014年サントリー美術館ではすべてそろいましたが、仙台ではそのうち運慶の作品として清浄比丘童子・制多迦童子・恵光童子・恵喜童子、南北朝の作品として、指徳(しとく)童子・阿のく達(あのくた)童子の6童子が展示されました。

童子ってなんだろう。若い人には童子Tというミュージシャンがいるのでなじみがあると思うし、年配の方には戒名に付くことがあるのでご存知かもしれませんが、この場合は不動明王の眷属になります。

一般的にはこんがら童子と制多迦童子の二尊が脇侍として不動明王に仕えることが多いのですが、ここでは八大明王として製作されています。

運慶の作品は、心の中を写し取るような表情に魅力があります。

恵光童子は色白のこわもて美男子。バンダナを巻いて外巻きカールの髪型です。ショールの巻き方はタスキ掛け。着崩して、ちょっと悪っぽい演出です。でも足にも腕にもリボン結びのブレスレット。これは彼女に結んでもらったのでしょうか。いやいや違います、自分でオシャレしてこれから街へナンパしに行くところだと思います。

制多迦童子は女性に人気だと聞いています。恵光童子とは真逆で、赤い身体にポッチャリお腹、ショールは正統派の両肩を包み正面で結び。それにひきかえ髪型は超ファンキー。おだんごを四つ結んでいますが、おでこに結った髪は個性的です。制多迦童子君に出会ったら想像でおだんごの位置を変えてみてください。四つだからカッコいいんです。おでこに1個だけの髪結びだと結構笑えます。そしてやっぱりブレスレットはリボン結びにしています。

制多迦童子の正面にあるソファーに腰をかけてボーっと1時間。服も髪もポーズもパーフェクト。ファッションセンス最高です。意外なのはがっしりとした後姿です。それでいて腰がしなやかに屈曲していて妖艶です。表情は一見真面目そうで、目は純粋に透き通っていますが、なんとなくいたずらっぽい目元。あどけなさが残っていて母性本能をくすぐるような雰囲気を漂わせていますが、私にはお見通しですよ。かなりヤンチャしてるでしょ、制多迦君。

八大童子は個性派ぞろい。性格もファッションもみんなバラバラ。この八人で街を歩いたらさぞかし女性に囲まれて大変だったと思います。さしずめ、いまでいうならジャニーズの「嵐」。大野君役が制多迦童子かなあ。

きっと八大童子は鎌倉時代のアイドルだったのでしょう。武具に身を包み硬派気取りがいたり、髪を逆立て上半身裸のパンクロッカーがいたり、龍に乗って颯爽と登場したり、お椀をかぶって槍を持ち狩りに行くヤツがいたり、バロック時代の作曲家気取りがいたり、異性にはまったく興味無の地蔵菩薩風な修行僧がいたり・・・。鎌倉時代から南北朝時代にかけてアイドルグループとして活躍した全員が愛すべき若者だと思います。

童子達の前のソファーに腰掛けて、彼らを眺めていると、あっというまに時間が過ぎてゆきます。こんな幸せな空間はありませんね。

運慶はどんな思いで彼らをプロデュースしたのでしょうか。性格が表情に表れて観ていてあきません。

またトーハクで会えることが楽しみです。

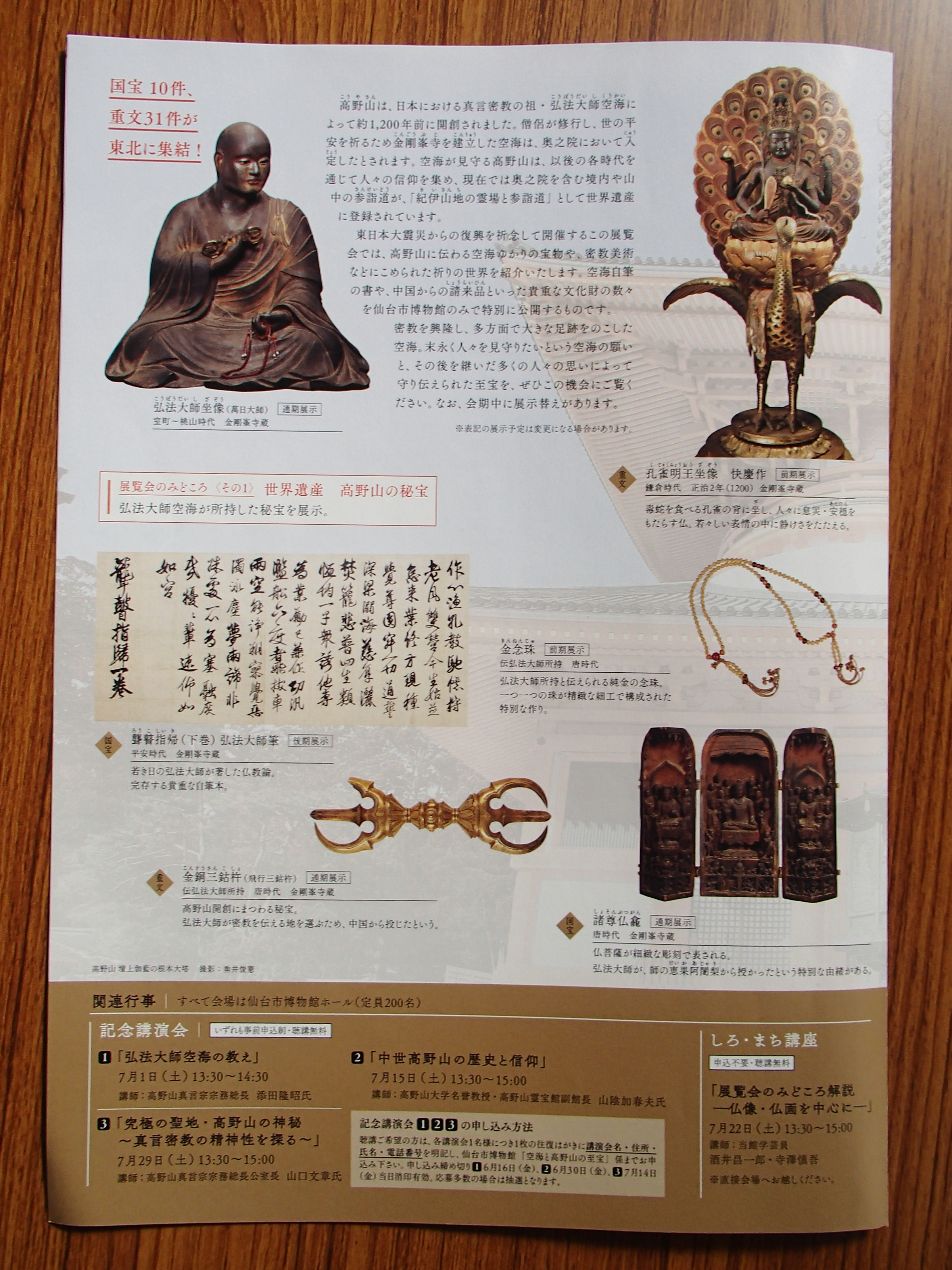

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその1

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその1

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその2

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその2

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその3

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその3

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその4

空海と高野山の秘宝展のパンフレットその4

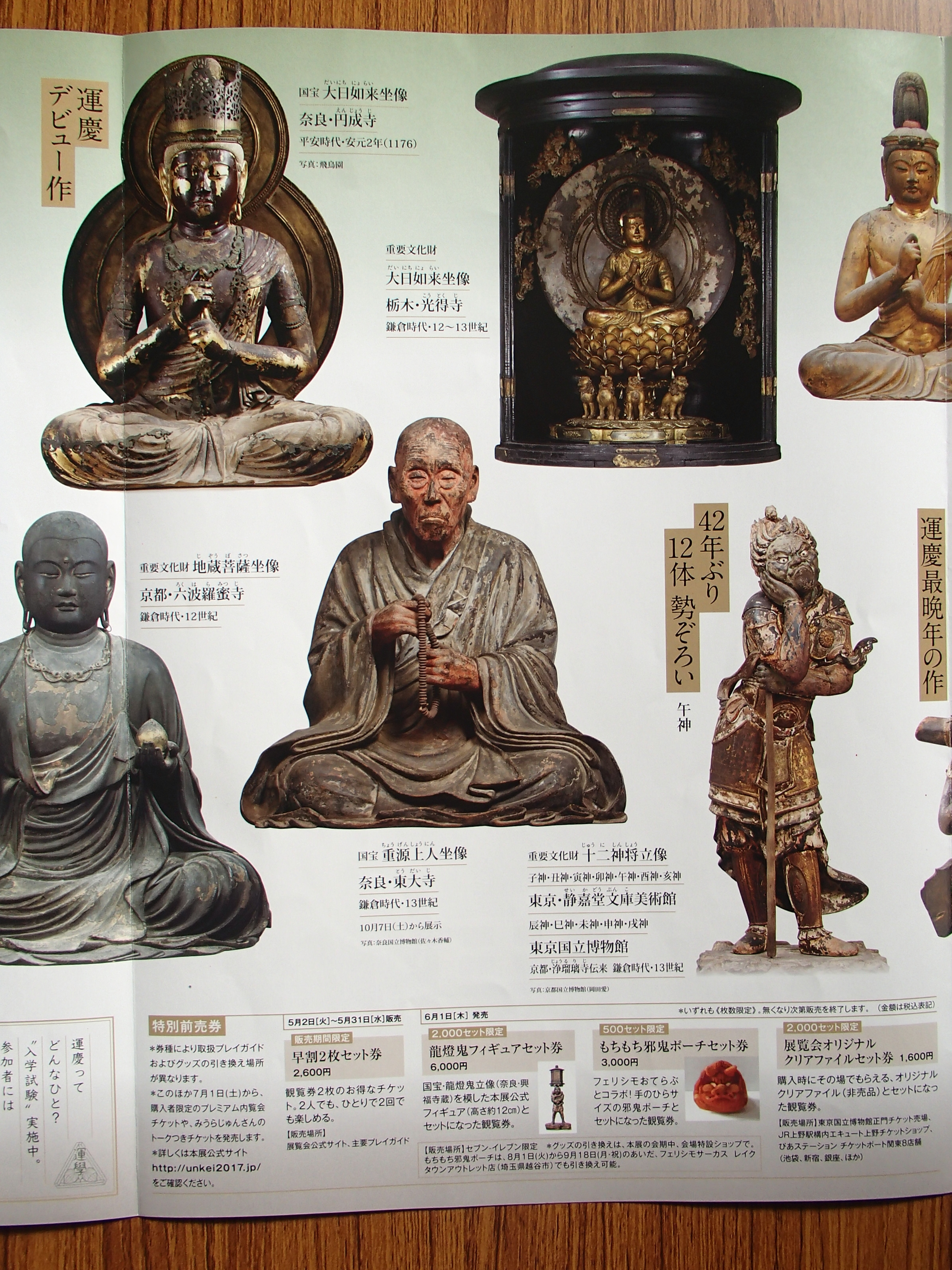

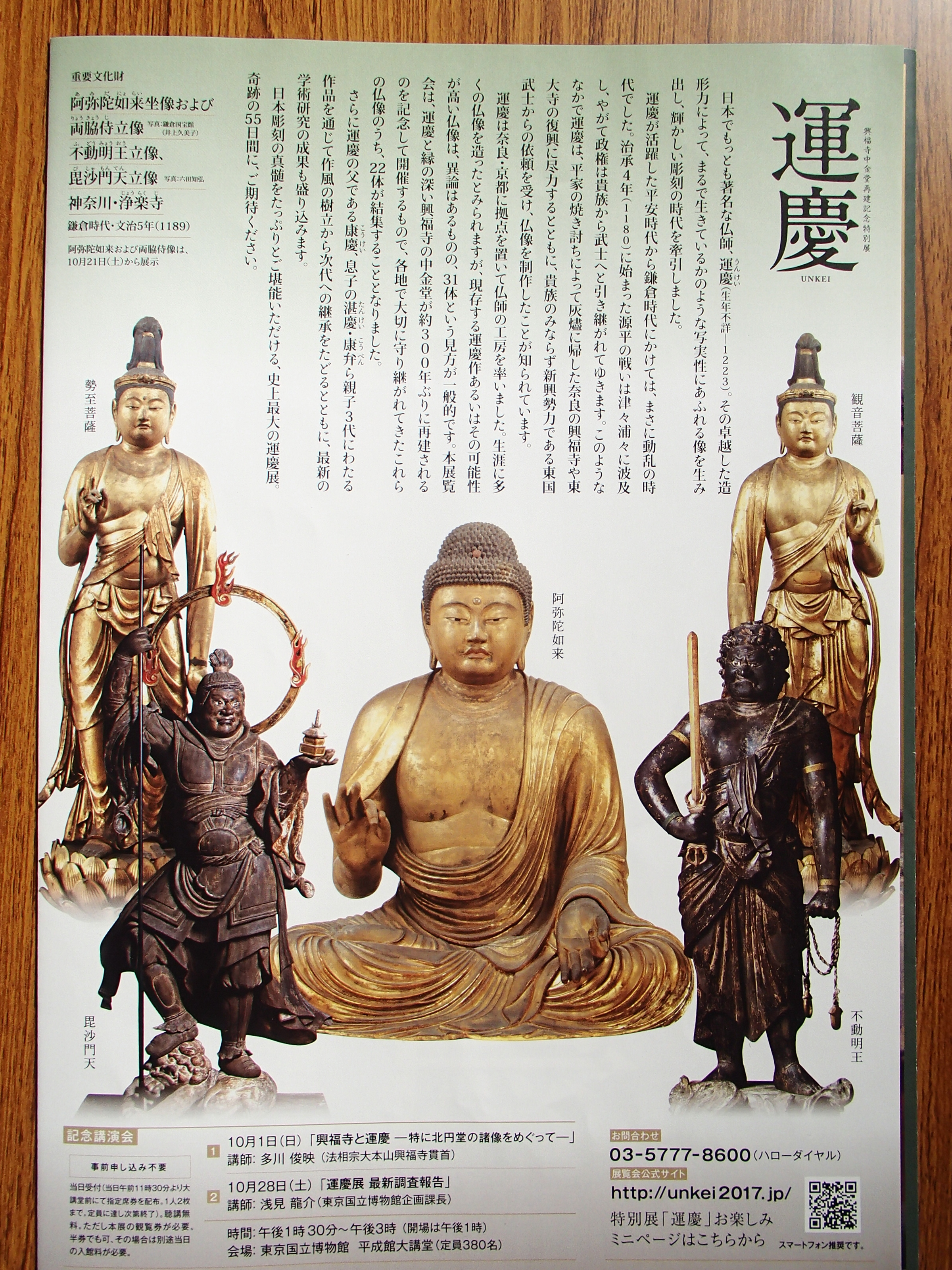

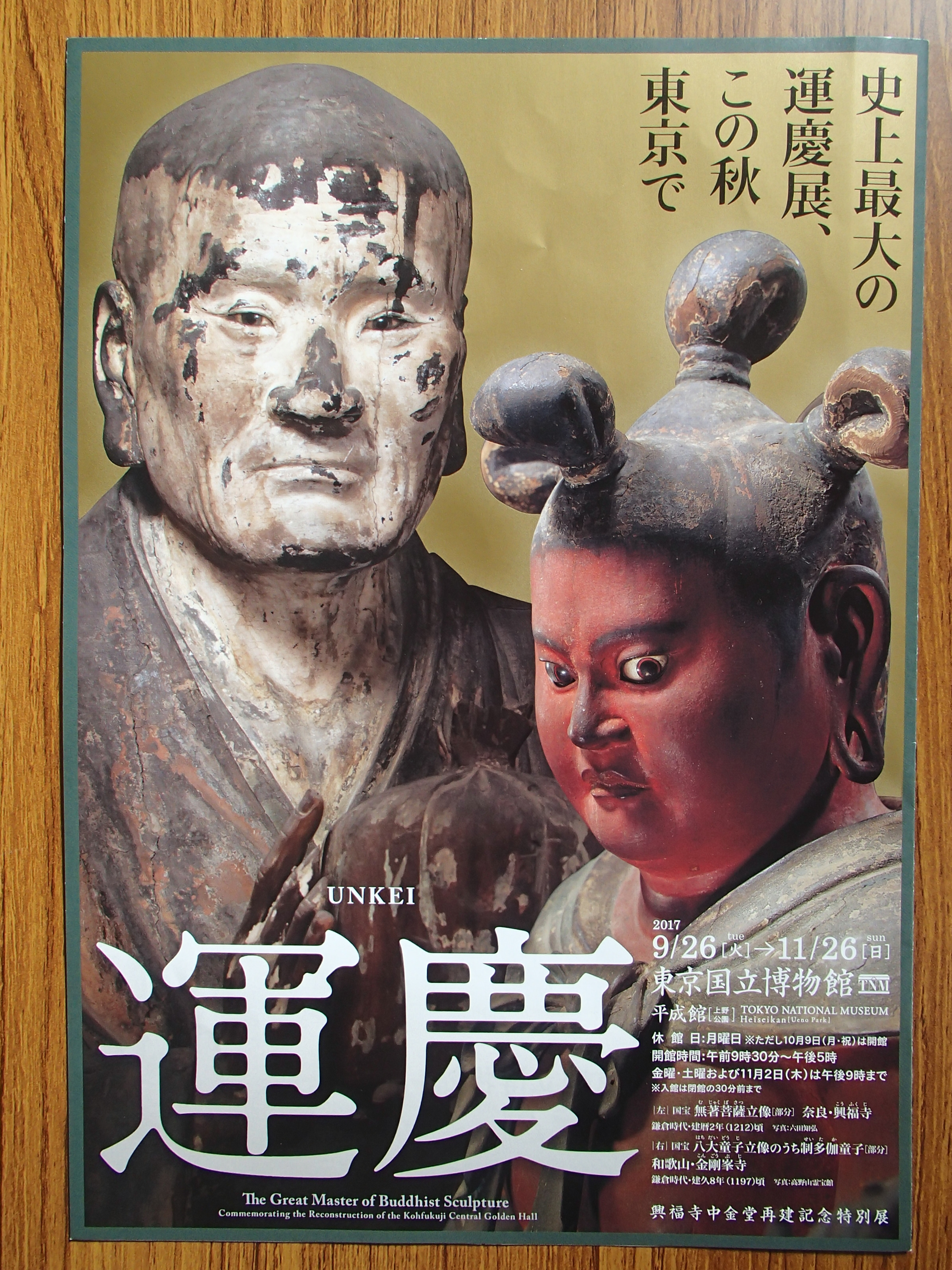

運慶展のパンフレットその1

運慶展のパンフレットその1

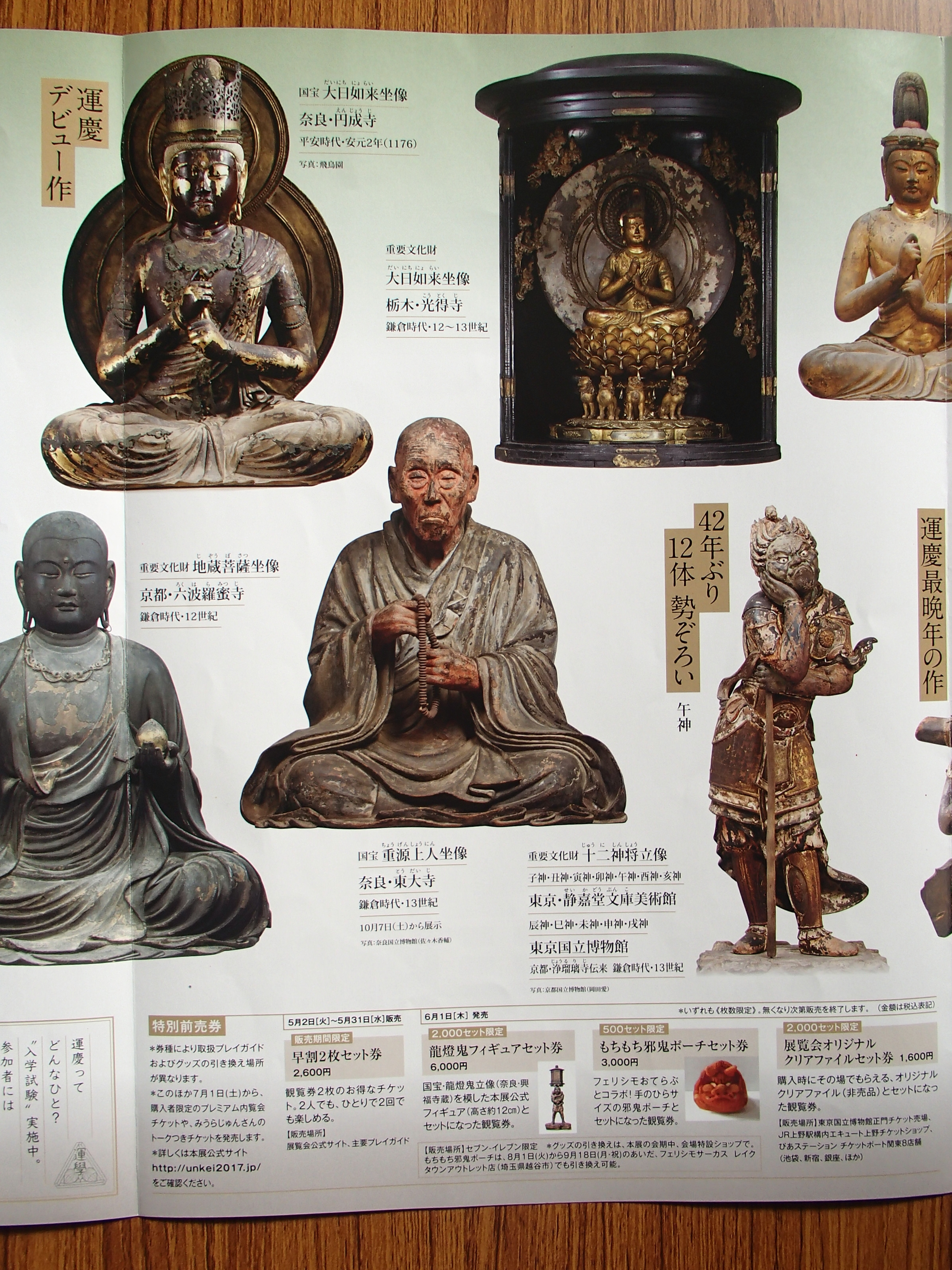

運慶展のパンフレットその2

運慶展のパンフレットその2

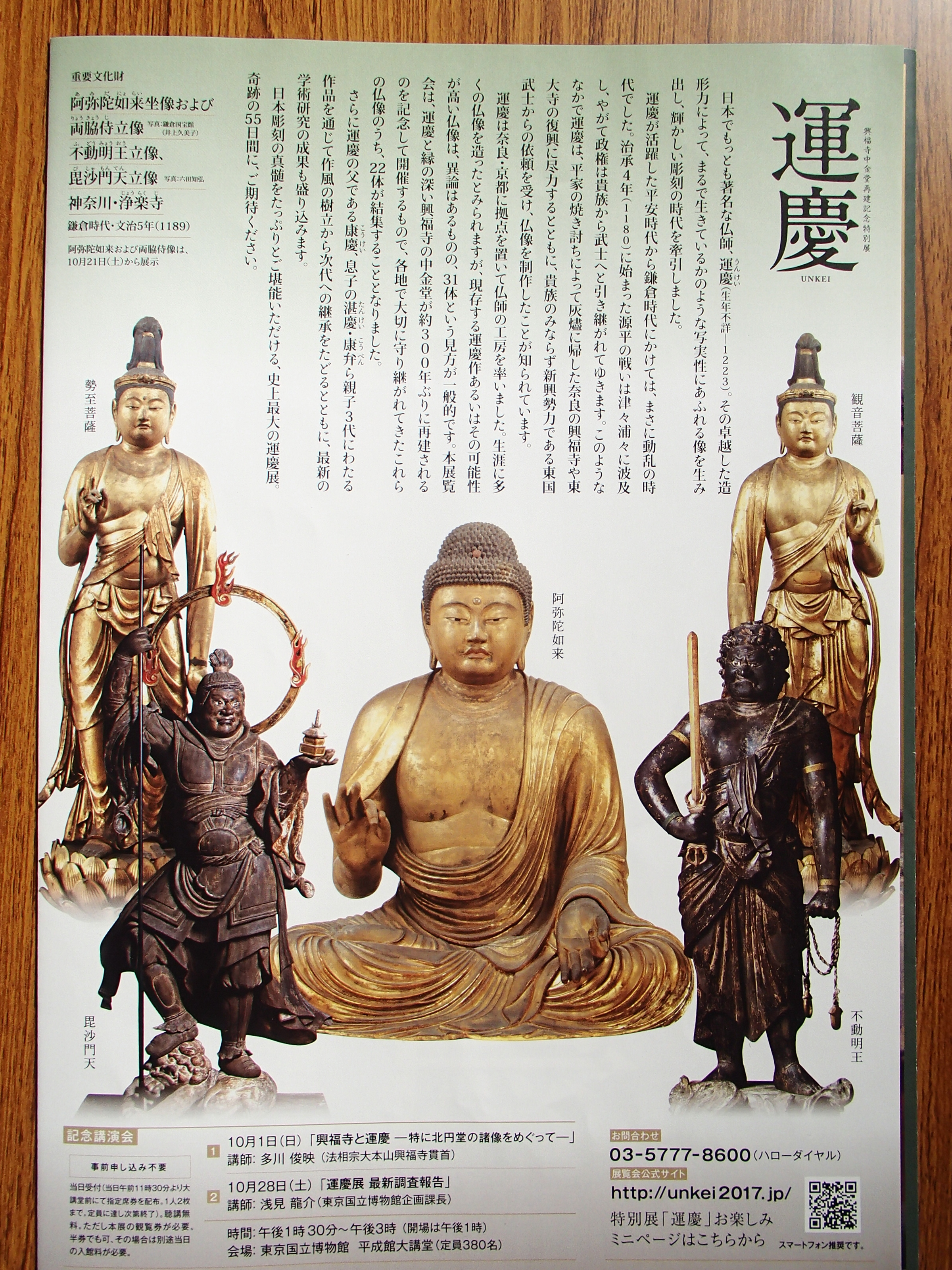

運慶展のパンフレットその3

運慶展のパンフレットその3

運慶展のパンフレットその4

運慶展のパンフレットその4

次は奈良円成寺をさまよった時のことを書きます。円成寺には運慶の最初の作品「金剛界大日如来」が多宝塔内に納められています。

博物館や別棟の宝物館で観るのとは違い、神聖な場所に安置された信仰の対象とした仏様です。無機質な展示場で拝観しても手を合わせることが少ないのではないでしょうか。

円成寺は奈良市街地から車で30分程度の山奥にあり、とってもきれいな池があって、紅葉のときはとても美しい景観を見せてくれます。

交通の便が悪いせいか訪れる人も少なく、東大寺や興福寺の喧騒が嘘のようです。

私は奈良の街並みが好きです。南都焼き討ちはありましたが、都市をすべて失うような争いが少なかったため、飛鳥奈良時代の建物や古い街道が多く残っているため、滞在していると、ゆっくりとした時間が過ぎてゆくような気がするからです。

もちろん、寺院や遺跡は奈良全域に点在しているため、移動手段に難がありますが、そのぶん覚悟をしてのんびりすることができます。

ここ円成寺も柳生街道沿いの静かな場所にポツンと伽藍が納まっています。

京都から離れたこの地も応仁の乱によって堂宇が焼かれ、室町以降の建物がほとんどですが、平安時代の浄土式庭園のような優雅な前庭と、端整に延びた低い軒で、シンプルな舟肘木によって組まれた阿弥陀堂が華やかな平安時代を感じさせます。

境内では、ときおり鳥のさえずりや虫の音が聴こえ、歩みを止めるとやがて静寂がおとずれ、そんな繰り返しがゆっくりした時間のなかで時を刻みます。少しだけ湿度の含んだ涼しい風がそよぐ中で、古建築と仏像を拝観できる時間はまさに至福のひとときです。

あきらかに、そこには、他とは違う時間が流れています。長い時間を経て建築物が朽ちてゆくのは誰にもとめることができません。しかし、建築物は、千年もの長い年月を風雨に耐え、地震や台風そして落雷などの災害からご本尊ご神体を守ってきた建物がそこにあって、そしてそのなかに目的の仏像があれば、思わずこうべをたれ手を合わせてしまいます。博物館や宝物館で観る仏像との違いがそこにあるのかもしれません。

円成寺楼門の正面を石段したから望む

円成寺楼門の正面を石段したから望む

楼門の背面を望む

楼門の背面を望む

円成寺は奈良市の東部の山の中で、先ほども書きましたが車で30分程度のところに位置する真言宗の古刹です。

山の南側斜面を利用して伽藍は整備され、正面の階段を数段あがったところに楼門(室町時代 重要文化財)がそびえ建っています。現在の入り口は門から50mくらい西側になっているため、楼門をくぐって入ることはできません。入山し中庭を歩いていくと先ほどの楼門の背面に出ます。上層部が重そうですが、屋根の広がりや、木鼻や花肘木などの装飾がとても美しいので女性的な建物に感じます。

円成寺楼門の内部木組

円成寺楼門の内部木組

円成寺楼門の外部木組

円成寺楼門の外部木組

楼門の花肘木

楼門の花肘木

大日如来を安置する多宝塔

大日如来を安置する多宝塔

お待ちかねの大日如来(運慶作 国宝)の納める多宝塔(平成に改築)が楼門の西側にあります。

運慶の最初の作品で25才ごろといわれています。彼ならもっと早い段階で多くの仏像製作に関わっているような気がしますが、大日如来が満足できた彼の最初の作品なのではないでしょうか。それまでは仏師名を記載するということはなかったといいますから、相当の自信作だったのでしょう。そしてそれだからこそ自身の名を記入したのでしょう。

運慶の大日如来の姿は、人間の体型に近く極めて写実的です。それまでの仏像は、どこか輪郭のぼやけた浮遊感があって、大変失礼な見方ですが目も生気を失ったような感じがしました。しかし、運慶の作品は、目元やまぶたが鋭く、顔の輪郭や体型は端整で、胸の張りや腕の線にはとても皮膚感覚を感じます。木造に漆箔ですが、近くで見るとかなりの部分が剥げ落ち痛々しいのですが、遠めに見るとそれがまた味わいとなって運慶作品を印象付けます。

バランスの良さや写実性、そして内面からほとばしる大日如来の感性は、若い僧侶のそれのようで仏像というよりは人間として映し出されます。

仏像というよりは、すでに芸術作品としてみるものを魅了します。

まもなくトーハクで会えます。今からソワソワワクワクしています。

本堂入り口

本堂入り口

妻側から入りそこが舞台形状になっています

大勢の人の祈りの空間になっていたのでしょう

本堂裏庭

本堂裏庭

床も庭も手入れの行き届いた綺麗なお寺です

本堂は本尊阿弥陀如来のための阿弥陀堂になっています。この建物は、とても不思議で、入母屋の妻側が正面になっています。先ほども書きましたが組物がシンプルで雅な感じがします。中に入ると内陣四隅に円柱がありその表面には彩色された仏画が残されています。創建当時は荘厳で華やかだったことだと思います。

本堂と春日堂

本堂と春日堂

入母屋の妻入りなので本堂は春日堂の大型版の

ように見えます

春日堂と白山堂の遠景

春日堂と白山堂の遠景

春日堂

春日堂

白山堂

白山堂

本堂阿弥陀堂の東側には春日堂と白山堂があります。私の記憶する限り建造物としては最小の国宝建物ではないでしょうか。お神輿のような小ぶりな建物なので見落としやすいのですが、ぜひ大日如来の後は春日堂白山堂の詳細に注目してください。

以前は建物のすぐそばまで行けましたが、現在は手前側に柵ができて近づくことができません。ここでは以前撮影した写真を中心に詳細部分を添付いたします。

まずはなんてったって「蛙股」です。国内の蛙股のなかで一番好きな蛙股です。

ちょっと腰高ですが、力学的合理性にもとづく流れるようなアウトライン、そしてマッチョな力こぶ。まさにまさにほれぼれする刺激的な力感です。

蛙股ひとつで、東大寺南大門の仁王像一体に匹敵する力強さです。

間近で見られないなんて、砂かぶりで見ていた大相撲を3階席から見るような感じです。これも心無いいたずらをする人間のせいでしょう。残念です。

建物には劣化した部材もみられます。国宝でもつねに補修ができるわけではありません。文化財指定がされていなければなおさらです。時間の経過とともに朽ちていくのは仕方のないことですが、有力なパトロンを失った建物は日本の各所で悲鳴を上げているような気がします。

日本民族はとても冷静だと思います。せいぜい江戸時代程度の歴史で世界を支配したと勘違いした民族や、過去の文化を破壊し何度もリセットしてしまう民族とは違います。

日本の文化歴史は、1千年も前の建築技術を継承し、今も次の世代に引き継いでいます。そんな様子を見るたびに、日本ってすごい国だなって誇りに思います。日本には1千年もの昔の木造建造物が、メンテナンス修理をしながら今に息づいています。

また、宗教観の違いによって過去の文化をめちゃくちゃに破壊してしまった国もありますが、日本では幸いにして、違う価値観を尊重し、たくさんの文化遺産が守られて遺されています。

仏像でいえば、過去に何度か完全に破壊された可能性のある出来事がありましたが、そのたびに良識ある一般民衆がしっかり守ってきたような気がします。日本人の国民性なのでしょうか、つくづく良い国に生まれて幸せだと思います。

古建築をめぐる旅は、日本文化のすばらしさを再認識する旅でもあります。

次回トーハクに行けたら運慶作品の印象を書きます。

春日堂の蛙股

春日堂の蛙股

カッコいい!

白山堂懸魚

白山堂懸魚

春日堂の垂木

春日堂の垂木

春日堂の欄干

春日堂の欄干

劣化したところが見えます

宇賀神本殿

宇賀神本殿

向拝を唐破風屋根にしています

この形式では古い初期の建物のようです

蛙股もしっかりアピールしています

十三重の石塔

十三重の石塔

境内の小道にポツンとありました

趣があります