第24回『建築と仏像のさまよい紀行』

金剛寺 大日如来像、不動明王、降三世明王(2017年国宝指定された)

重要文化財建物として金堂・御影堂・多宝塔などがある

所在地 大阪府河内長野市

拝観した建物 葛井寺(ふじいでら)

千手観音菩薩(国宝)

四脚門(重要文化財)

所在地 大阪府藤井寺市

金剛寺楼門

金剛寺楼門

金剛寺楼門

朱で彩色をほどこした華やかな楼門です。

小ぶりな南大門をくぐり参道を進むと、左側に見上げるような楼門があります。楼門から境内を見渡すと、高低差を巧みに利用し堂宇がリズミカルに配置されています。

葛井寺南大門

葛井寺南大門

葛井寺南大門

市街地のなかに堂々と南大門(江戸時代)が建っています。

仁王像は東大寺の南大門に良く似ています。小さなパーツで組み立てられていて、部品が欠損しているのがわかります。

無理やり感がある腕のひねりによって、血管が浮き出ている様子が印象的です。

ここ仙台は、連日のように雨が降りうんざりしていましたが、8月の後半になってやっと太陽を見ることができました。

1ヶ月もの長雨が続いたため、灼熱の太陽がなつかしいです。久しぶりに木漏れ日に涼み、やかましいくらいの蝉の声を聴いて夏を感じました。暑ければ暑いで不満がありますが、夏は暑く冬は寒くあってほしいものです。

みなさまのお住まいの気候はいかがでしょうか。

さて、前回の紀行では大阪河内長野の観心寺に行きましたが、今回は同じ市内にある金剛寺と、少し南側の藤井寺市の葛井寺について書きたいと思います。

金剛寺は天皇の勅願寺になっており南北朝時代には南朝側の寺でした。時代は鎌倉時代から室町時代へ変わるそのとき、足利尊氏の擁立した京都北朝に対抗し、京都を脱出した後醍醐天皇が奈良吉野に南朝を立ち上げます。その後、当時河内国だった河内長野市にある金剛寺は南朝方の三代にわたる拠点として使われていました。また寺院の塀をはさんだ観蔵院は、軟禁された北朝三代の上皇の御在所にもなっていました。

南北朝時代には、戦乱で一部建物が失われたようですが、その後の戦国時代の戦乱にも巻き込まれず、豊臣秀吉、秀頼の庇護の下現在の伽藍が残されています。

その建物は、山あいの傾斜を巧みに利用し配置されています。堂々とした楼門をくぐると、唐破風の入り口を持つ食堂(じきどう)があります。本来の食堂は質素な造りですが、ここは南朝の政務所として使われていたため格式の高い建物になっているのだと思います。さらに進むと、改修中の金堂が見えます。正面やや左に改修の終えた多宝塔、その奥に一段高くして薬師堂と五仏堂、さらに高い位置に御影堂が渡り廊下によってつながっています。

巧みな配置は、伽藍内の木々と絶妙なバランスで観る人をひきつけます。そして、高低差は目線を変化させ心地よいリズム感を醸し出しています。

金剛寺は現在平成の大改修中ですが、多宝塔は足場が撤去され、創建当時のような鮮やかな色彩を魅せてくれています。じつはこの多宝塔は平安時代後期の非常に古い建物ですが、戦国時代末期の慶長期、豊臣秀頼によって大改修が行われました。多宝塔の欄干には、普請にかかわった右大臣秀頼銘がみられます。

廃仏毀釈が行われる以前は、有力な大名や資産家によって社寺建築を守っていたのだと思いますが、現在はパトロンを失い補修できない建物が増えてきているような気がします。

歴史的建造物の保全は、せちがらい現代には簡単ではないような気がします。

仏像に目を移すと、3mを超える大きな大日如来を中尊とした三尊が今年国宝に指定されています。現在は大日如来と不動明王が京都国立博物館に寄託され、降三世明王は奈良国立博物館に寄託展示されているのでご覧になった方も多いと思います。三尊ともにそれぞれの博物館において圧倒的な存在感で鎮座しています。また、不動明王については行快の作品であることが最近になってわかりましたので、大日如来や降三世明王についても名のある仏師の作品だと思われます。

特に降三世明王はそのポーズや色彩が印象的で衝撃にも近い第一印象を持っています。

来年は改修の終わった金堂に勢ぞろいすると聞いています。今から拝観できることを楽しみにしています。

葛井寺は、省略なしに千本の腕をもつ千手観音菩薩(国宝)で有名です。観音様は縁日の毎月18日に開帳されるので、そのときに間近で拝観できます。

観音様の腕は人々を救済する腕で、千手観音は千本分の救済ができるので、すなわち無限の救いを差し伸べてくれる意味なのでしょう。

葛井寺の千手観音のように、千本の腕を持つ例は稀で(唐招提寺や寿宝寺にある)、左右に20本で合計40本、その腕は25本分の救済能力を持つこととし40×25で千本と考えるのが一般的です。

葛井寺の千手観音は、実際に千本の腕を持つ平安時代の乾漆造りの仏像です。狭い空間を千本の腕が押し広げるようにところ狭しと放射状に配置されています。仏像は1.5mほどの体躯ですが、偉大で神秘的で荘厳な感じがします。

私事ではありますが、現在「BIM」という新規事業の推進担当をしているため、多忙を極め書き込みが遅れています。さらに最近はプライベートの時間が少ないので、旅に出る時間も限られています。ちょっとさびしいのですが、今は楽しく仕事をしているので当分の間遅筆が続くことをお許しください。

次回は、仙台で行われていた「空海と高野山の秘宝展」について書きたいと思います。

金剛寺楼門仁王

金剛寺楼門仁王

金剛寺仁王像(うん形)

玉眼の仁王で鎌倉時代の作品でしょうか。プロポーションが良く、腰のひねりもイイ感じです。

金剛寺楼門仁王

金剛寺楼門仁王

仁王像うん形に踏みつけられる邪鬼

仁王に踏みつけられた邪鬼は軟体生物のように首をグンニャリ曲げられていますが、プリッとしたお尻は仁王の重量を凹むことなく支えているのがユーモラスです。

金剛寺楼門仁王

金剛寺楼門仁王

金剛寺仁王像(あ形)

金剛寺楼門仁王

金剛寺楼門仁王

仁王像あ形に踏みつけられる邪鬼

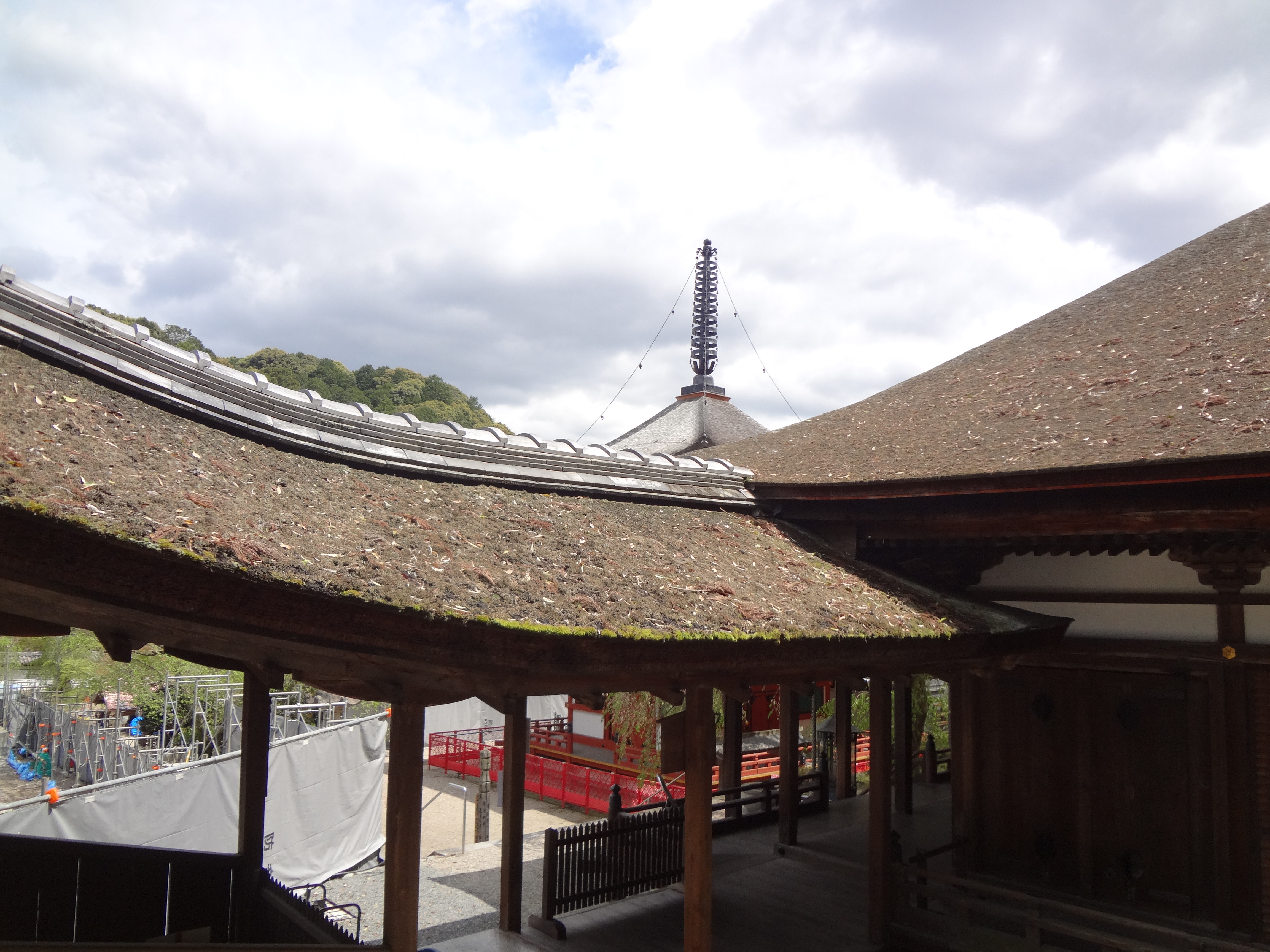

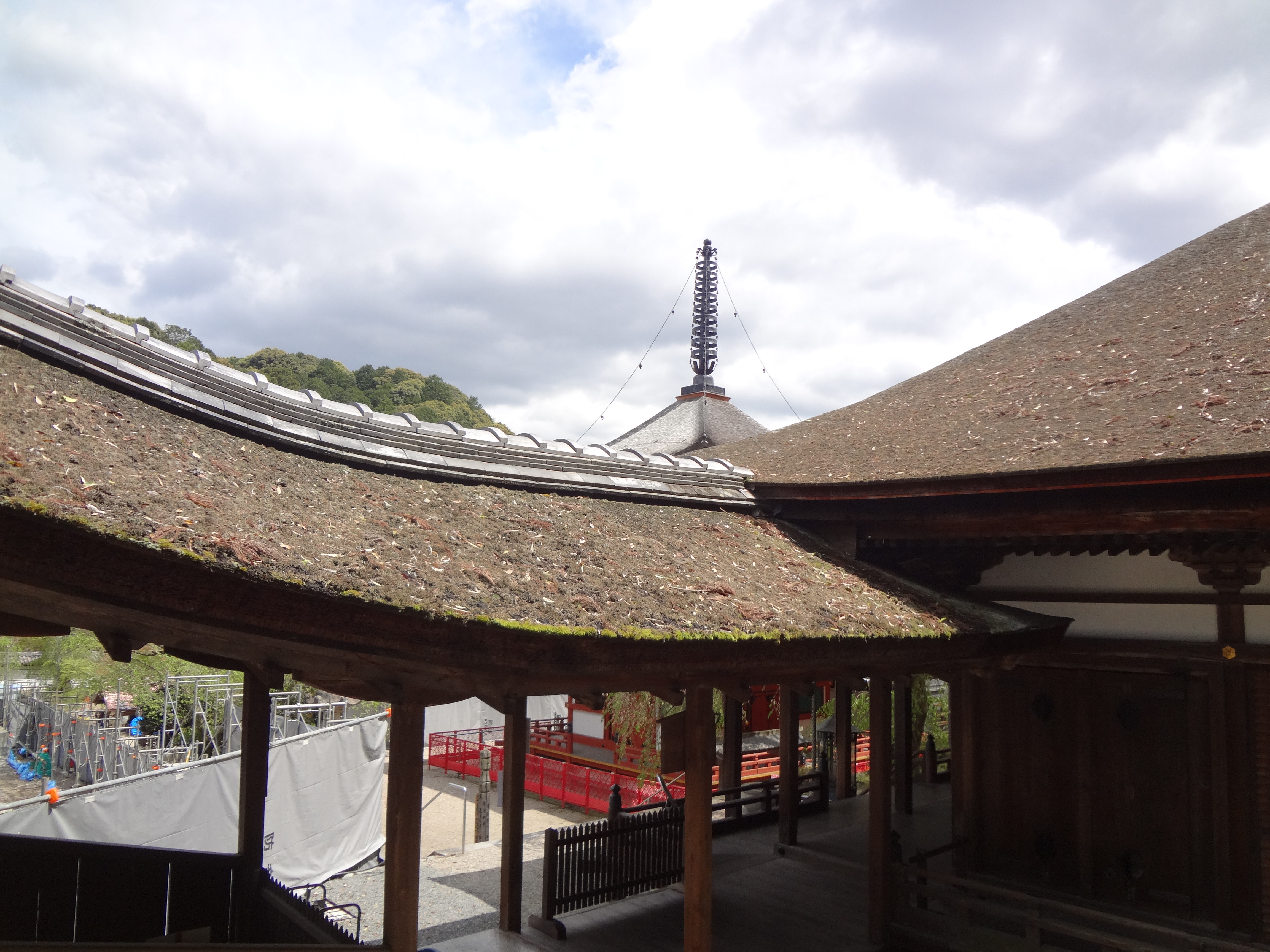

金剛寺金堂

金剛寺金堂

金剛寺金堂

改修工事中なので、御影堂から見下ろした写真です。

来年にはこの堂内に巨大な大日如来三尊が納められると聞きました。

金剛寺楼門内側から

金剛寺楼門内側から

葛井寺南大門

金剛寺楼門境内より撮影

南北朝時代や戦国時代には、日本の中枢の人々がどのような思いで、くぐったのでしょうか。

南朝の天皇、北朝の天皇、足利尊氏や豊臣秀頼はくぐったのでしょうか。

金剛寺多宝塔

金剛寺多宝塔

金剛寺多宝塔

改修工事が終わり、当時の彩色で仕上られた。

平安時代末期に遡る多宝塔です。慶長には大改修されたと書いてあります。欄干の右大臣豊臣秀頼銘があるので、彼が大いに関わったと思われますが、このあと大阪夏の陣で自害に追い込まれます。

多宝塔欄干

多宝塔欄干

欄干の銘

右大臣豊臣秀頼銘が見えます。

金剛寺五仏堂と御影堂

金剛寺五仏堂と御影堂

金剛寺五仏堂と御影堂

山肌を縫うように流れるような屋根のラインが美しい。

五仏堂と御影堂の渡り廊下

五仏堂と御影堂の渡り廊下

五仏堂と御影堂の渡り廊下

金五仏堂の欄干

金五仏堂の欄干

五仏堂の欄干の銘

慶長という文字と右大臣豊臣秀頼銘が見えます。

金剛寺伽藍遠景

金剛寺伽藍遠景

金剛寺伽藍遠景

金剛寺アプローチの橋

金剛寺アプローチの橋

金剛寺前の小川に架かる橋

清流でとても綺麗な川が寺前を参道に沿って流れています。

金剛寺天野殿裏庭

金剛寺天野殿裏庭

金剛寺天野殿裏庭

金剛寺は南朝側の寺院です。京を追われここに拠点を築きますが、その境内の食堂(じきどう)を天野殿と称し政務所として使用していました。

食堂は本来質素な造りですが、正面が唐破風で裏庭は漆喰の塀に囲まれた庭園になっています。

金剛寺天野殿

金剛寺天野殿

天野殿(食堂)正面

金剛寺観蔵院

金剛寺観蔵院

金剛寺観蔵院

観蔵院は一時的に北朝側の上皇が滞在しました。

葛井寺伽藍

葛井寺伽藍

葛井寺伽藍

南北朝の争いでは楠正成が陣をもうけ、千手観音に戦勝祈願したといわれます。

葛井寺本堂

葛井寺本堂

葛井寺本堂

このなかに千手観音が安置されています。

葛井寺四脚門

葛井寺四脚門

葛井寺四脚門

豊臣秀頼によって再建された門で、重要文化財に指定されています。

四脚門の大瓶束

四脚門の大瓶束

四脚門の大瓶束

葛井寺仁王像

葛井寺仁王像

葛井寺仁王像

最初に書きましたが、東大寺の南大門に良く似ていて足元のパーツが欠損しています。

無理やり感がある腕のひねりと、浮きあがる血管で力強さを強調しています。

四脚門と松

四脚門と松

四脚門と松

撮影場所は商店街の路地で、市街地のどまんなかに寺院はあります。

したがって商店街から四脚門をくぐればすぐに本堂になります。

地域に愛されている様子が良くわかります。