第18回『建築と仏像のさまよい紀行』

日本各地の四天王像を訪ねて

戒壇堂の広目天(拝観パンフレットより)

戒壇堂の広目天(拝観パンフレットより)

東大寺戒壇堂遠景

東大寺戒壇堂遠景

今回のさまよい紀行は、前回の毘沙門天つながりで四天王像について書きたいと思います。

私が仏像に興味を持った最初の作品は、東大寺戒壇堂の四天王像です。

古建築が好きで若い頃から多くの建築物を拝観していましたが、私にとって仏像は常におまけ的な存在でした。あるとき、とても尊敬する構造解析の先生と古建築の耐震性能を確認するため、奈良の寺を散策しました。

奈良時代の代表的建築物である新薬師寺本堂を解説していただいたときは薬師如来と十二神像を見て、円成寺の白山堂春日堂を見たときは大日如来を見て、東大寺においては、大仏様建築の諸建物を見ながら金剛力士像をはじめとしたたくさんの仏像の解説をしていただきました。そして、しまいには建築の話よりむしろ仏像の話が中心になってしまったことがありました。そのときは、私がいままで通り過ぎてきた建物の中に、こんなにすばらしい仏像が存在していたことを知ってとても後悔しました。

仏像は、作者のドラマがあり、そのときの時代背景があり、依頼者の想いが凝縮されたもののような気がします。そしてそこには、建物と同様、当時の非常に優れた技術者が集まり日本の礎を築いていたのだと思います。

仏像は、歴史書を読むよりも、時代をさかのぼりタイムスリップするためのアイテムになるのかもしれません。そのような考えに至るきっかけになったのが、戒壇堂内で東西南北を守護する天平時代の塑像四天王像です。

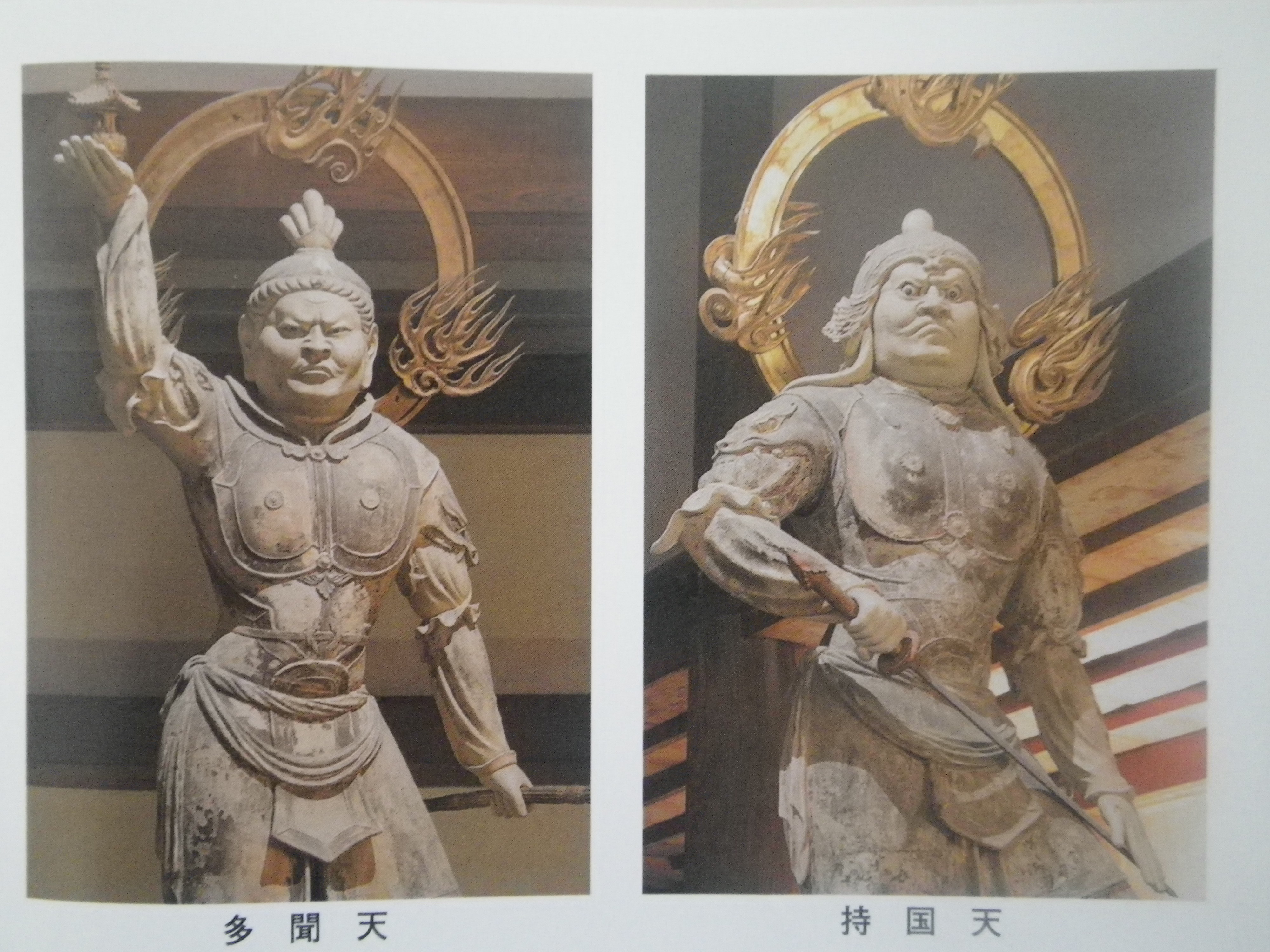

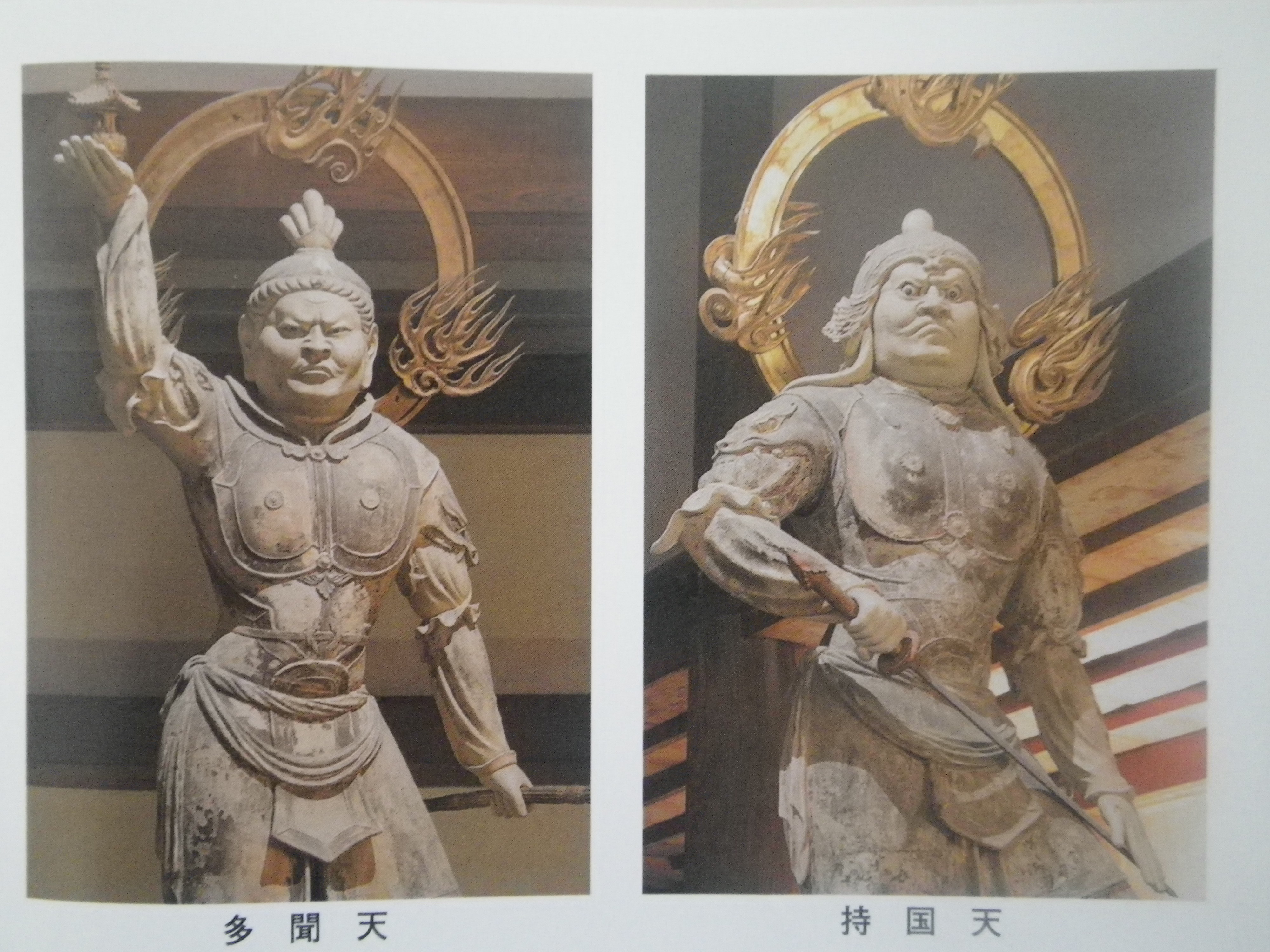

多門天持国天(拝観パンフレットより)

多門天持国天(拝観パンフレットより)

増長天広目天(拝観パンフレットより)

増長天広目天(拝観パンフレットより)

堂内に入るとすぐ、なんのためらいも無くいきなり登場します。

その表情やスタイル、指先まで神経がゆきとどいた造形美は4体すべてがすばらしいものです。さらに踏みつけられた邪鬼の愛らしさは格別です。1000年以上も前にこのような表現能力が備わっていたとは驚きでした。ひと目ぼれというのでしょうか、雷に打たれたような衝撃と共に、戒壇堂の四天王像との出会いは、今まで見てこなかった、たくさんの仏像を見たいと衝動にかられた日になりました。

戒壇堂は東大寺大仏殿から西に離れたところにありますから、足を伸ばすのはよほどの目的が無い限り難しいと思いますがぜひ拝観してください。

薬師寺薬師如来台座レプリカ朱雀側

薬師寺薬師如来台座レプリカ朱雀側

薬師寺薬師如来台座レプリカ白虎側

薬師寺薬師如来台座レプリカ白虎側

薬師寺薬師如来台座レプリカ玄武側

薬師寺薬師如来台座レプリカ玄武側

薬師寺薬師如来台座レプリカ青龍側

薬師寺薬師如来台座レプリカ青龍側

さて今回のテーマ四天王に話を戻します。

仏像の中で、4という数字はどのような意味を持つのでしょうか。代表的な人物を四人あげて評価することはよくあります。たとえば、モノマネ好きの私がパッと頭に浮かぶのは、コロッケ・清水アキラ・栗田貫一・ビージーフォーのモノマネ四天王です。また、今年からはじまる大河ドラマの井伊家を含む徳川四天王など、「なになに四天王」はたくさん上げることができます。

また、大相撲においては、土俵の上の屋根に四つ色つきの房が垂れ下がっていますが、それぞれの房は方位によって北側(正面)は黒、東は青、南(向う正面)は赤、西は白に分けられています。これは、玄武青竜朱雀白虎の四神によって神聖な場所として守られている証といわれます。

仏教を理解しているわけではないので詳しいことはわかりませんが、仏像には4の倍数の仏像群があります。四天王を代表に、釈迦の眷属八部衆、薬師如来の眷属十二神像、十六羅漢、千手観音の眷属二十八部衆など、さらに無理やり感は否めませんが、五百羅漢、妙法院蓮華法院(三十三間堂)の千体千手観音。たくさんありますが、後者のほうはハテナですが、これらには、東西南北の方位や春夏秋冬の季節など、人間の生活に密接にかかわることがらが根源にあるのではないでしょうか。

西洋文明で発生した占星術では、十二星座を利用し行われています。これは黄道(太陽の通る道)にある星座を並べたもので、生まれ星座は太陽とその星座が重なる月を示しています。しかし、実際には黄道上には13星座が配置されていますので、理屈では十三星座で占うべきなのでしょうが、13宮ではなんとも落ち着かないので、へびつかい座には遠慮願って、4の倍数に落ち着いているようです。

それでは、四天王とはどのような仏像なのでしょうか。

神像を含めた仏像を、大きく如来、菩薩、明王、天部、神像、羅漢や高僧のような実在人物の六つに分けることができると思います。そのなかで、四天王は天部に属します。

ふだんご覧になる仏像は、静かに諭す姿や見守る姿をイメージされると思いますが、四天王は、むしろ荒々しく怒り、そして攻撃的で、さらには戦闘服をまとい武器を持って身体全体がやる気満々です。

四天王の役割は、仏教界の中心にそびえる須弥山を四方で守護する天部で、帝釈天の眷属として持国天・増長天・広目天・多聞天の四人で構成されています。そしてそれぞれが東南西北を担当し守ります。ここで、建物の多くは、南北軸に配置されることが多いので、担当方位を正確に表現するならば、南東角が持国天、南西角が増長天、北西角が広目天、そして北方守護神の多聞天は北東角となります。

東大寺中門持国天

東大寺中門持国天

東大寺中門多聞天(兜跋毘沙門)

東大寺中門多聞天(兜跋毘沙門)

東方守護する持国天の迫力

東方守護する持国天の迫力

朱雀の邪鬼

朱雀の邪鬼

一般的に思い浮かぶ像の形式は、鬼を踏みつけ憤怒の相で威嚇する姿ですが、時代や土地によって、表情、持ち物、服装、色彩、足元の台座などに多様な形式がみられます。そのような違いに着目して、四天王像を拝観するのも興味深いものがあります。

四天王は仏教の伝来とともに外国から輸入されたものですが、伝来当初から国内では戦いの神として信仰されていました。

信仰の歴史は、聖徳太子の戦勝祈願にさかのぼります。その戦いは、聖徳太子側の仏教を容認する蘇我氏と反対派の物部氏の戦いで、蘇我氏側の勝利によって、仏教が布教され寺院が全国に建造されることになります。

そして、その戦勝記念として聖徳太子は四天王寺を造営したといわれています。したがって、四天王像は非常に古い仏像形式であることがわかります。

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼1

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼1

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼2

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼2

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼3

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼3

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼4

法隆寺五重塔の四隅の屋根を支える邪鬼4

日本最古の四天王は、飛鳥時代に製作された法隆寺金堂内部に安置してあります。

止利仏師作の釈迦如来を囲むように、木造の四天王が須弥山を守護しています。まだ仏教が輸入されて間もない時代です。渡来人の流れをくむ止利仏師集団によって製作されたことは予想できますが、金銅仏ではなく木製であることは予想外でした。表情は穏やかですが、神聖な場所に立つ姿としてふさわしく神秘的でエキゾチックなオーラに満ち溢れています。動きはほとんどなく、戦闘服ではなく、ハイネックのカーディガンのような丸みのあるやわらかな服をまとい直立した少し太めの像になっています。

四天王が踏みつける鬼は抽象化され形式的で、牛のような姿をしたものもいますが、前腕の肘と後ろ足で踏ん張り、亀の甲羅のように背中を丸めた姿で統一されています。前の手は五本指で握りこぶしを作り、遠慮がちに小さくガッツポーズする姿で愛らしささえ感じます。

そのような邪鬼に四天王がまるで乗り物にでも乗るようにチョコンと立っています。

初期の四天王は、おそらくこのように穏やかな容姿でしだったのでしょうが、パワフルでドヤ顔の姿になるまではもう少し時間かかります。

さて、時代は飛鳥時代から白鳳天平時代へと移ります。

白鳳時代の四天王として有名なのは奈良當麻寺の乾漆造りの四天王像です。表情は憤怒ではなくまだまだ穏やかですが、直立しながらも腕に動きが見られ、防具は完全に戦闘服です。毛玉のような荒々しい髭や目鼻立ちは異国情緒たっぷりです。戦闘服は力強さが強調され、鋭角な裾をもつマントを羽織っています。着ているものの武具には彩色をともなう細密なデザインが施され洗練されてきました。

當麻寺金堂には、丈六の塑像弥勒仏と乾漆の四天王がギュウギュウ詰で安置されています。飛鳥時代の雰囲気を残す奈良時代初期の仏像を、間近で拝観できるところは、當麻寺以外ないと思いますのでぜひ拝観してみてください。以前も書きましたが、防犯センサー近いため、身を乗り出した瞬間に感知し警告がなりますので、くれぐれもお寺にご迷惑をかけないように注意してください(ご年配の方が警告され恐縮している姿を何度も目撃しています)。

さらに當麻寺には、奈良時代と平安時代初期の東西二つの三重塔や、聖衆来迎練供養会式(しょうじゅうらいごうねりくようえしき)が行われます。見所満載なのでぜひ訪れてみてください。

當麻寺仁王像

當麻寺仁王像

當麻寺聖衆来迎練供養会式

當麻寺聖衆来迎練供養会式

そしていよいよ戒壇堂の四天王が製作された奈良時代後半天平時代に入ります。この時代に入ると、身体全身に動きが見られ威圧感でいっぱいです。持ち物もある程度パターン化されて、剣を持つ持国天、戟といわれる槍付の杖を持つ増長天、筆と巻物を持つ広目天、宝塔を持つ多聞天が個性的な動きで全身アピールをしています。

もちろん持ち物に決まりは無いようですが、私の中では戒壇堂の持ち物が四天王の持物のイメージになっています。

同じ東大寺の法華堂内にある四天王も天平時代の作品として見逃せません。

都が奈良から京都に移り時代は平安時代に入ると、四天王の表情はますます険しくなってきます。

たとえば、唐招提寺金堂の中の四天王像は奈良から京都へ移る過渡期なのではないでしょうか。堂内が暗くて四隅に配置された像を詳しく見ることができないのが残念ですが、邪鬼は踏まず岩座の上に乗っていますが、着ている服のたもとは縛り付けてまさに戦闘体制といったところです。険しい表情がみられ、そろそろドヤ顔の四天王になってきました。

また、興福寺北円堂にある四天王は、他とは違うとても豊かな表情を見せてくれます。

興福寺北円堂御開帳

興福寺北円堂御開帳

西大寺四王院

西大寺四王院

その後、平安時代も後半に入ると、みやびさも加わり派手ではありますが上品で洗練されたものになってきます。

たとえば浄瑠璃時の四天王は金箔を加工した切金をふんだんに使った豪華なものです。阿弥陀堂に入射する日の光によって、浮き立つように輝きだす時間があります(2体は東京国立博物館と京都国立博物館に寄託)。

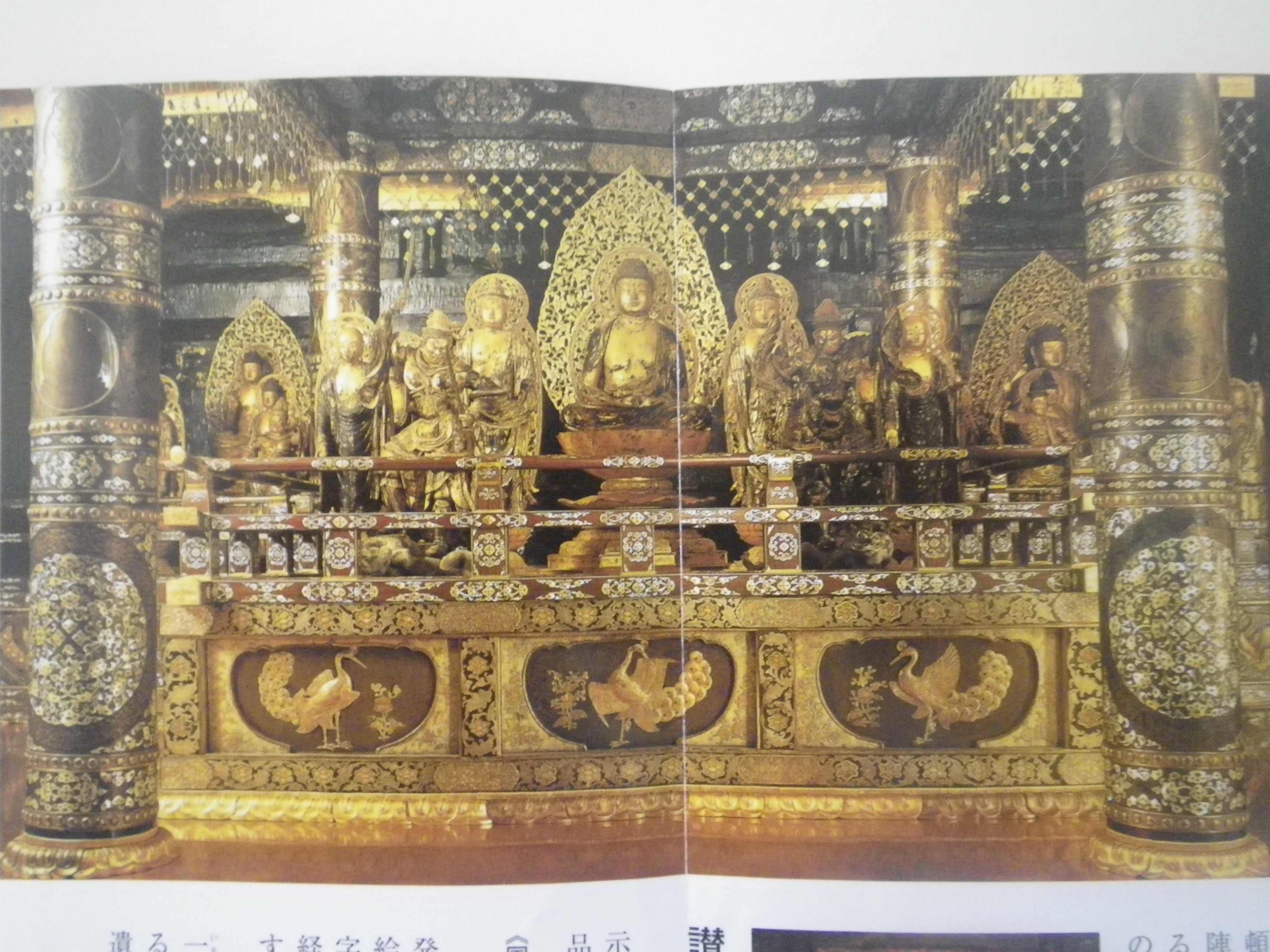

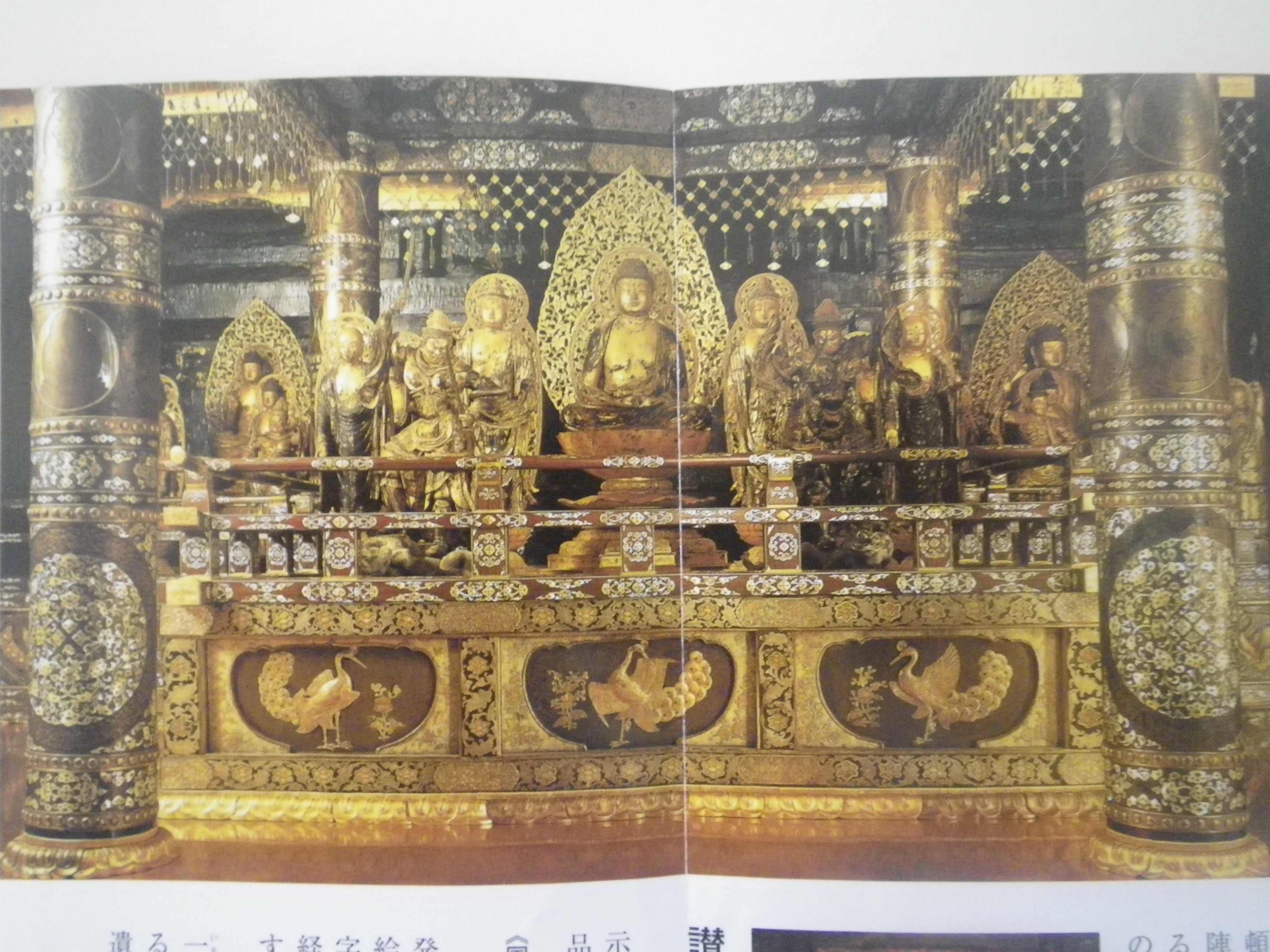

そして、東北では奥州藤原文化が花咲き、平泉金色堂の中には黄金に輝く四天王像が制作されます。その影響を受けた像は東北各地に安置され仏法を守護し続けています。

中尊寺金色堂内の四天王(拝観パンフレットより)

中尊寺金色堂内の四天王(拝観パンフレットより)

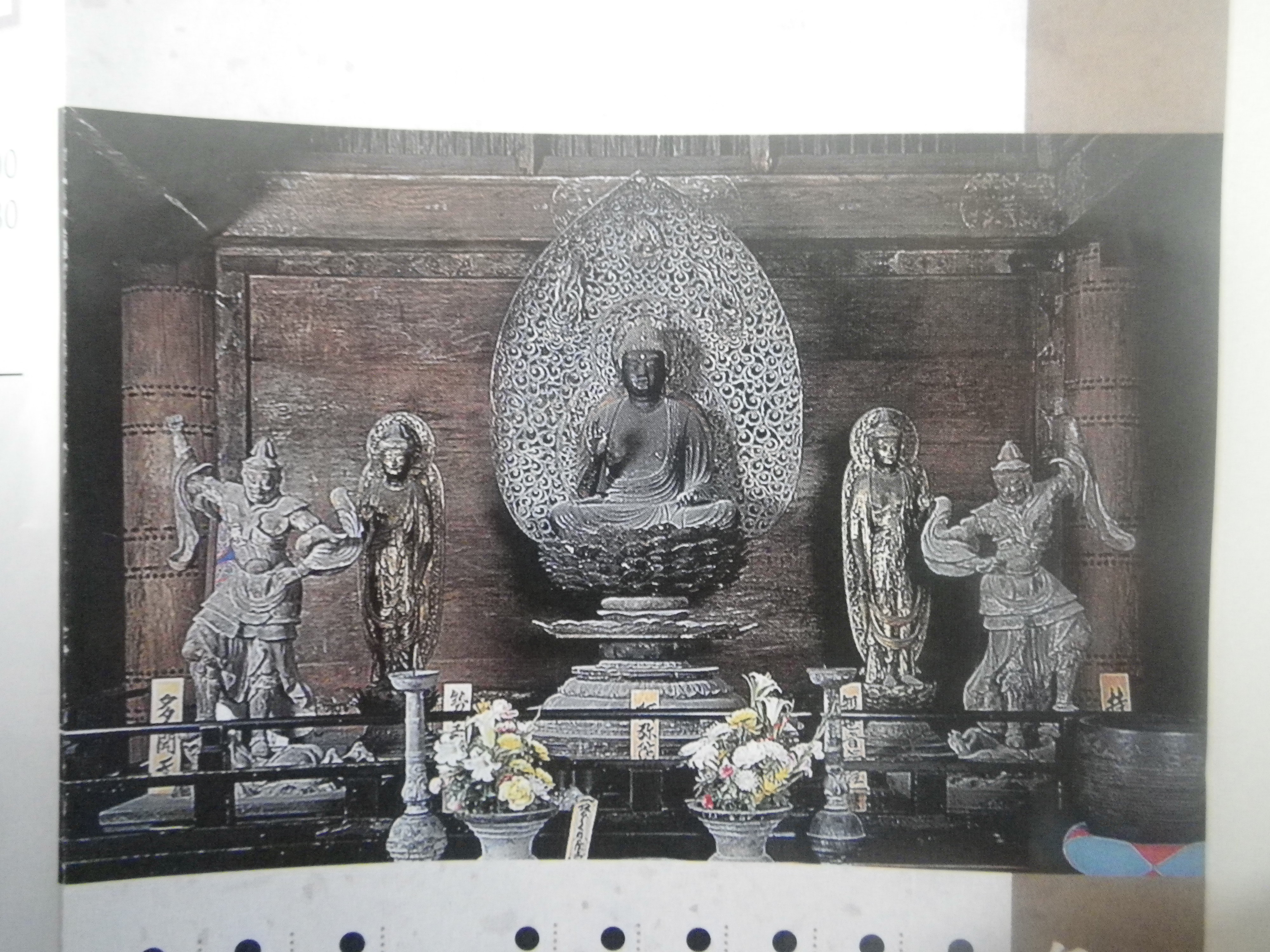

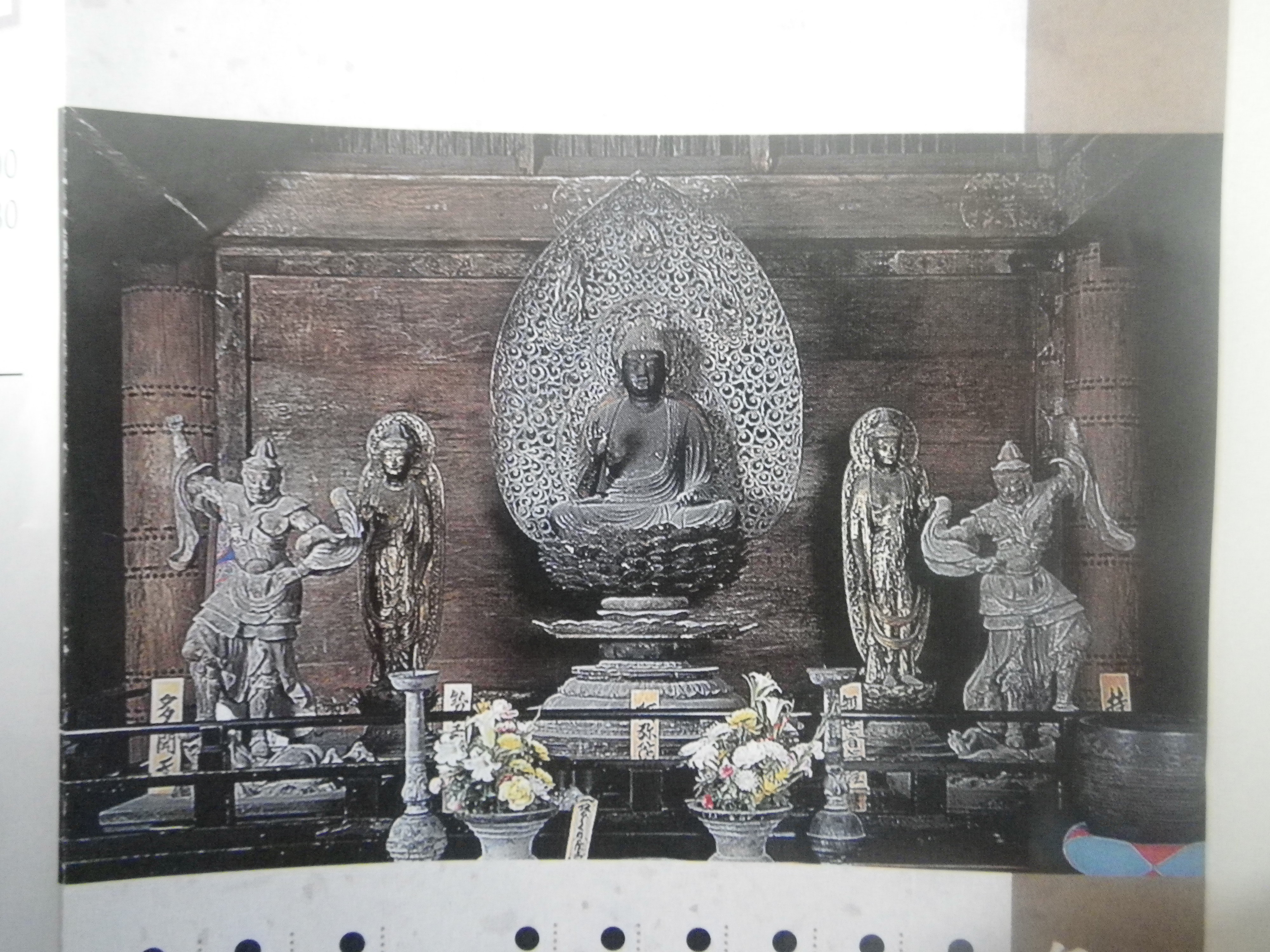

白水阿弥陀堂内の四天王(拝観パンフレットより)

白水阿弥陀堂内の四天王(拝観パンフレットより)

岩手藤里毘沙門天(鎌倉時代)

岩手藤里毘沙門天(鎌倉時代)

円成寺春日堂蛙股は仁王像のような力強さがある

円成寺春日堂蛙股は仁王像のような力強さがある

鎌倉時代に入ると、雅さよりは現実的な表現が多くなり、その力強さは、解剖学的に裏づけられた写実性に富むものになります。まさに台頭する慶派の真骨頂というべき四天王がたくさん生まれてきます。この時代の仏像が現在でも作られる四天王のお手本になっているのだと思います。

平安時代、北方蝦夷に対する中央政権の攻撃は、激しいものがありました。征服した土地には毘沙門天を奉り政権力を誇示しました。日本国内は江戸時代の安定した世の中になるまで、多くの内乱が各地で起きました。戦国時代には、上杉謙信が毘沙門天を崇拝したように、戦いの神として、四天王は武将の間で大きな信仰の対象になりました。

長々と四天王について書きましたが、仏像としてはあくまで眷属扱いですが、インパクトがあって、拝観していてとても興味深い仏像だと思います。

表情、服装、持ち物、ポーズ、さらには、踏みつける邪鬼、すべてにおいて個性的で仏師の思いが伝わってきますので是非、脇役四天王に注目して拝観してみてください。

今回は写真が載せられなくてとても残念です。

その思いは実物を見ていただければわかっていただけると思います。

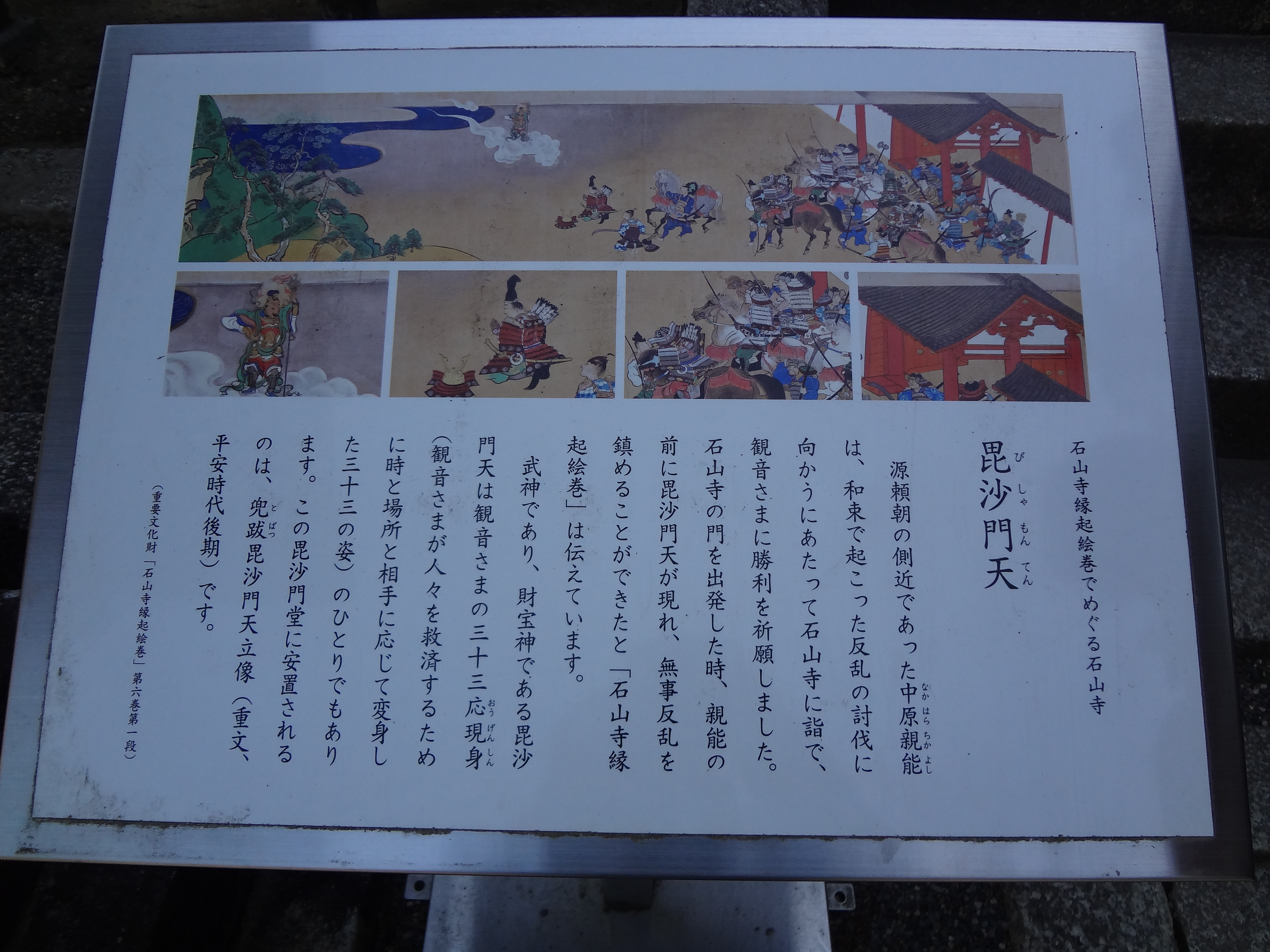

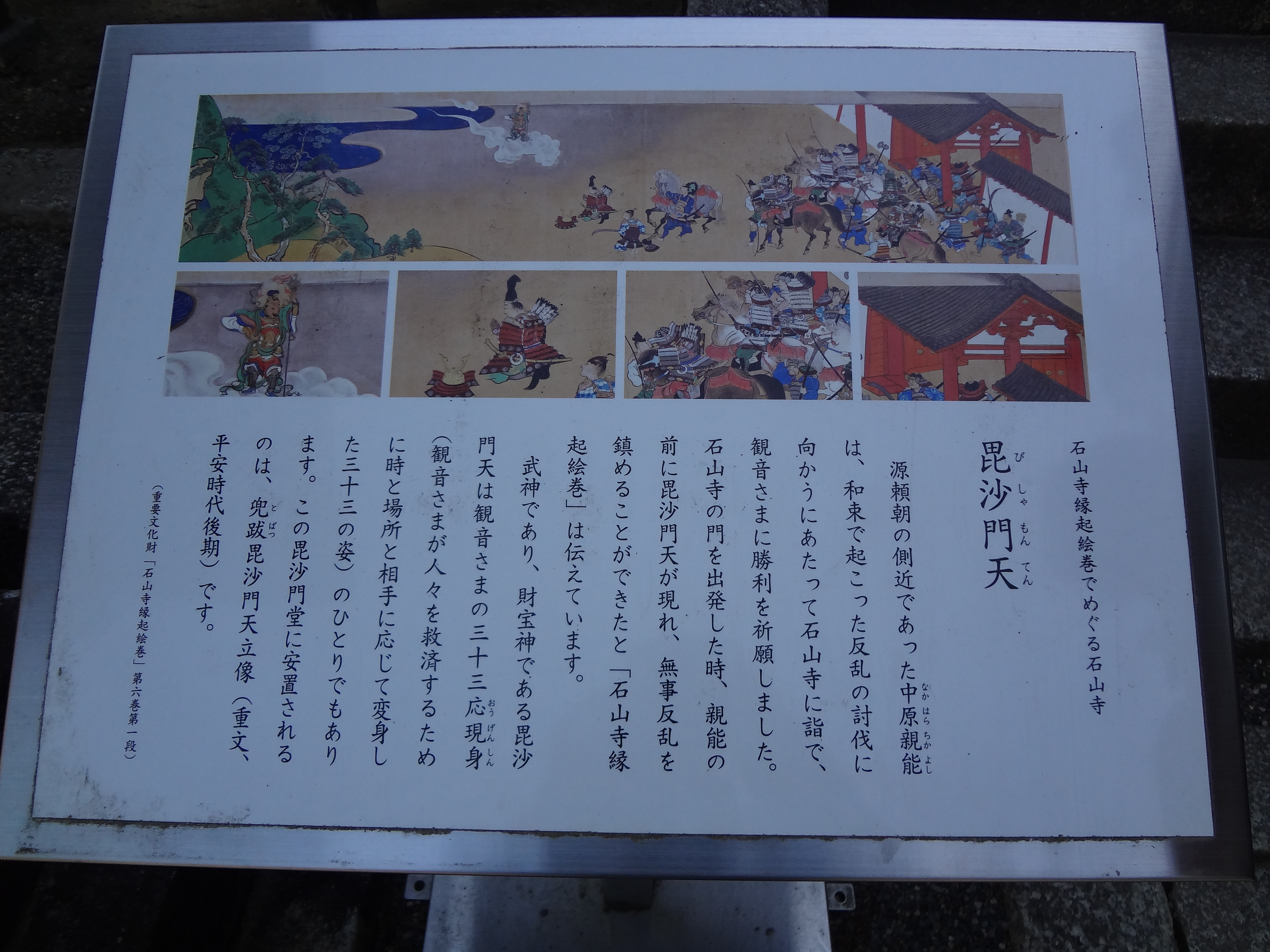

最後に、石山寺毘沙門天の縁起について書きます。

源頼朝の側近であった中原親能(ちかよし)は和泉で起こった反乱の討伐に向かうにあたって石山寺を詣で、観音様に勝利祈願しました。石山寺の門を出発したとき、中原親能の前に毘沙門天が現れ、無事反乱軍を鎮めることができたと「石山寺縁起絵巻」は伝えています。

石山寺には兜跋毘沙門天立像(重要文化財、平安時代後期)が毘沙門堂に安置されています。

石山寺へは、本尊の御開帳があるので参拝してきました。以前訪問したときは、多宝塔の改修工事を見学に行ったときでしたが、その多宝塔は竣工し美しい姿を見せてくれました。

石山寺縁起と毘沙門天の関係

石山寺縁起と毘沙門天の関係

石山寺本尊御開帳の門

石山寺本尊御開帳の門

石山寺多宝塔修理

石山寺多宝塔修理

石山寺多宝塔修完了

石山寺多宝塔修完了

石山寺毘沙門堂

石山寺毘沙門堂

岩手藤里兜跋毘沙門天

岩手藤里兜跋毘沙門天