第14回『建築と仏像のさまよい紀行』

長野の古建築をたずねて第一弾 松本城と城郭建築

所在地 長野県松本市

拝観した建物 松本城(国宝)

今月のさまよい紀行は、長野県の建物と仏像のことを、数回に分けて書きたいと思います。

さまよったところは、城郭建築の代表松本城、疑洋風建築の旧開智学校、安楽寺をはじめとする禅宗建築の諸建物です。

第14回のさまよい紀行は、松本市の松本城を採り上げます。

信州長野といえば善光寺ですね。フーテンの寅さんが、タンカ売でたくさんの人を楽しませている参道の様子が目に浮かびます。

『続いた数字が七、七つ長野の善光寺・・・信州信濃の新蕎麦よりもわたしゃあなたのそばがいい。あなた百まで、わしゃ九十九まで、共にしらみのたかるまで』という心地よい七五調のリズムではじまります。

善光寺は、全国から参拝者が訪れる由緒ある古刹ですが、さまよった6月27日の善光寺は大混乱でした。

そんな訳で、私がタンカ売をするなら

「水無月6月二十七、セクハラパワハラ黒い腹、生きた仏の欲深さ、

集めたお金で極楽へ、地獄の閻魔もあきれ顔、

さあてお立会い、寺で取られてスッテンテンの貧乏人の大行列、

え~い面倒だ、全部まとめてもってけ泥棒~!」てなところでしょうか。

いつの世も上に立つものはたたかれます、だからこそ襟をただして行動する必要があるのだと思います。善光寺は落語の「お血脈」の題材になった由緒ある古刹です。ふらちな(プラチナ)話は「仏ほっとけ」といいたいところではありますが、閻魔様に最終判断をゆだねましょう。

さて、余談はこの程度にして、松本城の様子を書きます。松本市は長野市からJR特急で1時間程の場所にあります。

松本城は、真っ青な空と高い山々の稜線をバックに、腰壁の黒いボーダー柄も五層(内部に入ると六層)のそびえる姿は、遠くからでも見ることができて松本市のシンボルになっています。

天守は、江戸時代以前に建造された古い城郭です。天守、乾小天守、渡櫓、辰巳櫓、月見櫓の五つの建物が、縦横の絶妙なバランスで軽快さと安定感を演出しています。

当時は、常に戦火にさらされて精神的な余裕はなかったと思いますが、とても優雅な城郭建築になっています。

さらに、あとで建造されたと思われる月見櫓は、文字通り防御というよりは、月をめでながら、杯を酌み交すような粋な建物になっています。

もともと、城郭は戦争のための攻防の拠点でした。記録に残っている古い城郭としては、奈良時代の柵と呼ばれる建物がありました。たとえば、北辺城柵として蝦夷征伐の戦略拠点として作られた、出羽柵や胆沢伊治色麻などがそれにあたります。私の住んでいる仙台市近郊では、多賀城の政庁があります。多賀城は戦略上の前線基地だったため、幾度となく戦火に倒れそのたびに造営を繰り返していたと多賀城碑に記録されています。

多賀城跡は、礎石のみを残すだけですが、目を閉じてこの地に立つと、1000年以上も前に、家族や集落民族を守るため、血を流し戦った武将たちの息づかいが聴こえてきそうです。そして、今もなお発掘調査が続いています。

一方、戦国時代の城の造営は、戦い方の変化により、城の構造も変化してゆきます。機能性はもちろん、敵に対する視覚的効果を含め、城主の意向が色濃く反映し、個性的な城が存在しました。ですから、城郭建築を見学すると、城ごとの工夫がみられ、命懸けで戦い抜く城主の思想に触れることができます。

その後、江戸時代に入ると安定した国家となり、一国一城制度もあって城郭の数は激減してゆきます。さらに、大名の住まいをかねた城は、戦争の防御よりも、月見櫓のような、居住を主目的としたデザインに城郭は変化していると思います。

子どものとき描いた城は、きまって千鳥破風が正面を飾り、逓減率の大きな重層建築だったのではないでしょうか。姫路城のような重厚感のなかに優雅さを兼ね備えた建物は、子どもには憧れだったと思います。かく言う私もそんな幼少期をすごしたので、そのことがいまだに抜けきれず、松本城のなかに入ったときの高揚感は、自分でも驚くくらい高いものでした。

城郭建築の歴史は、人間の争いごとの歴史だと思います。ネズミが土中に穴を掘り、その中で身を守ろうとする姿は、まさに城の造営だと思います。つまり城郭建築の発生は動物の本能なのかもしれません。

有史からの城郭の建造をみていると、争のなかで攻撃と防御のための機能が求められ、命を守るため、短期間で完成させなければならないという切迫感があります。だからこそ、城主の能力が問われ、その戦術が、城の形となって色濃く反映されているのだと思います。そのため、戦国時代の城郭の建造は極秘とされ、建築手法が漏れることは戦略上のリスクに直結するわけです。したがって、情報の共有は極めて少なく、細部にいたるまで構造形式は大きく違っています。

防御という意味では、ヨーロッパの城は街全体を防御するイメージですが、戦国時代の日本の場合は、まずは城主の住居を中心に防御し、周辺の集落はほとんど無防備だったような気がします。

そして、城の建設場所は、山城だったり平地を堀で固める平城だったりさまざまです。なかには河川の中洲や湖や海を利用した水城などもありました。

また、函館五稜郭は、平面形状をヒトデのようにすることで、中央部分を敵の攻撃から遠ざける防御計画を行ったのは、当時としては画期的だったと思います。

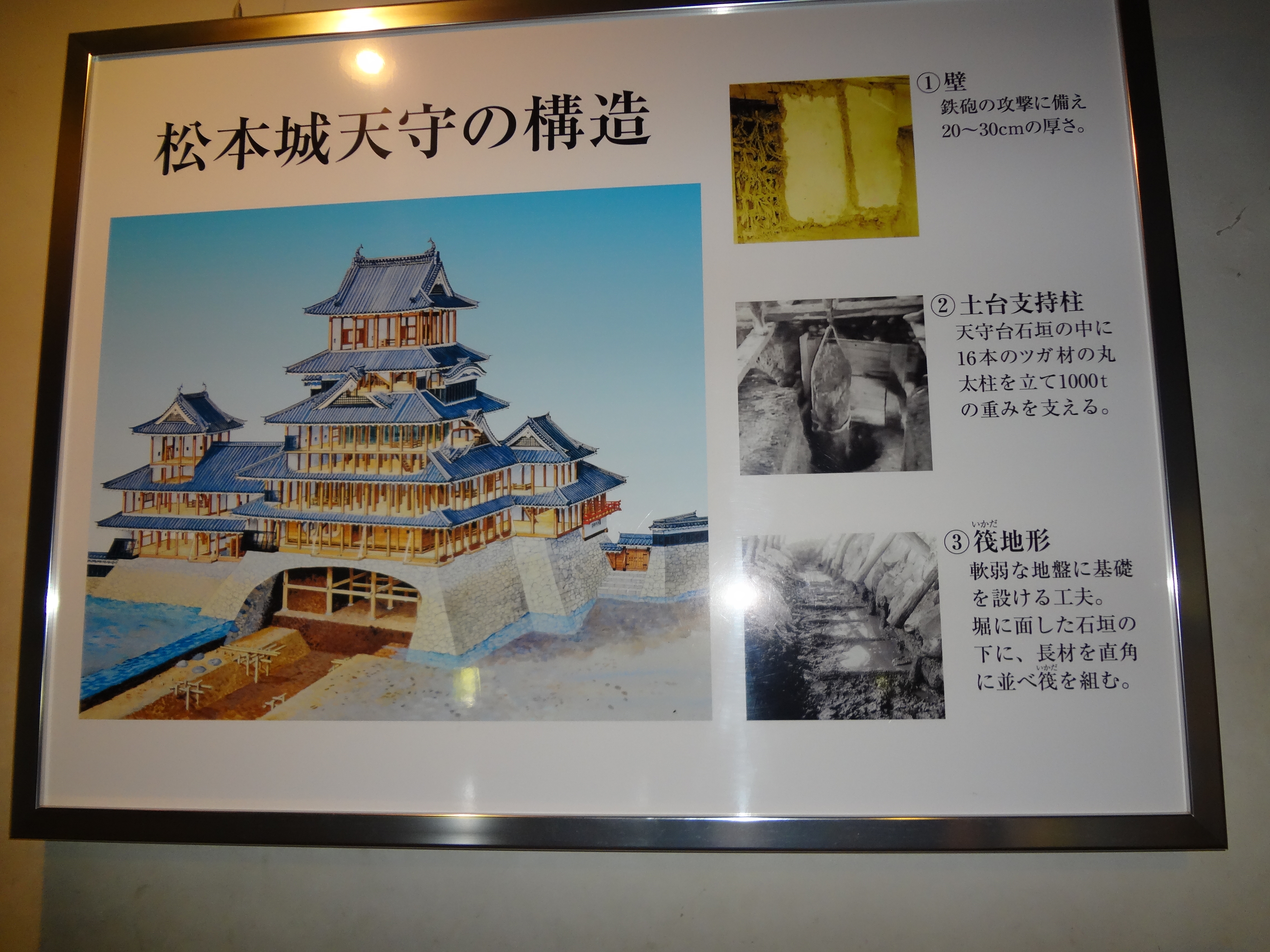

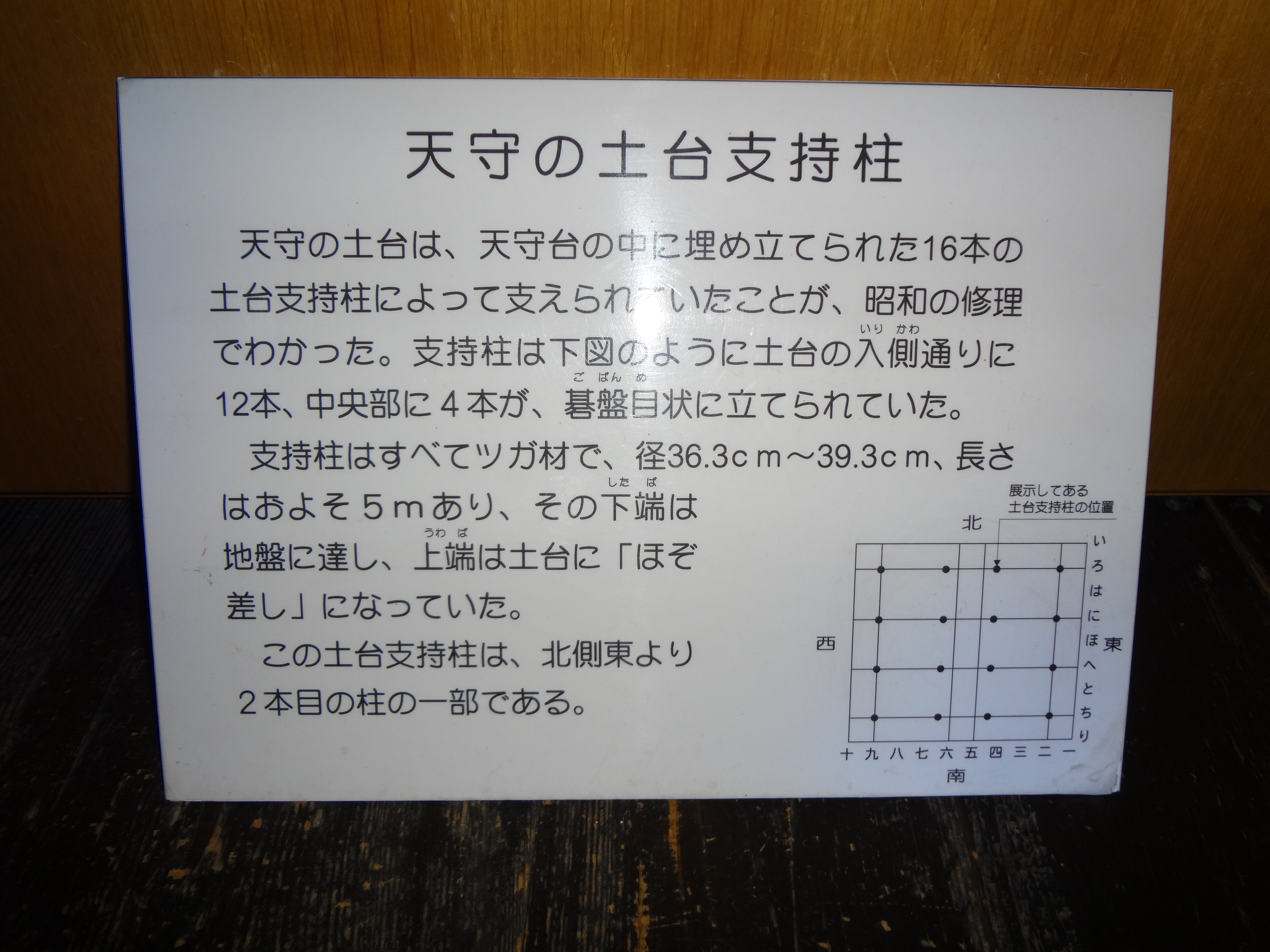

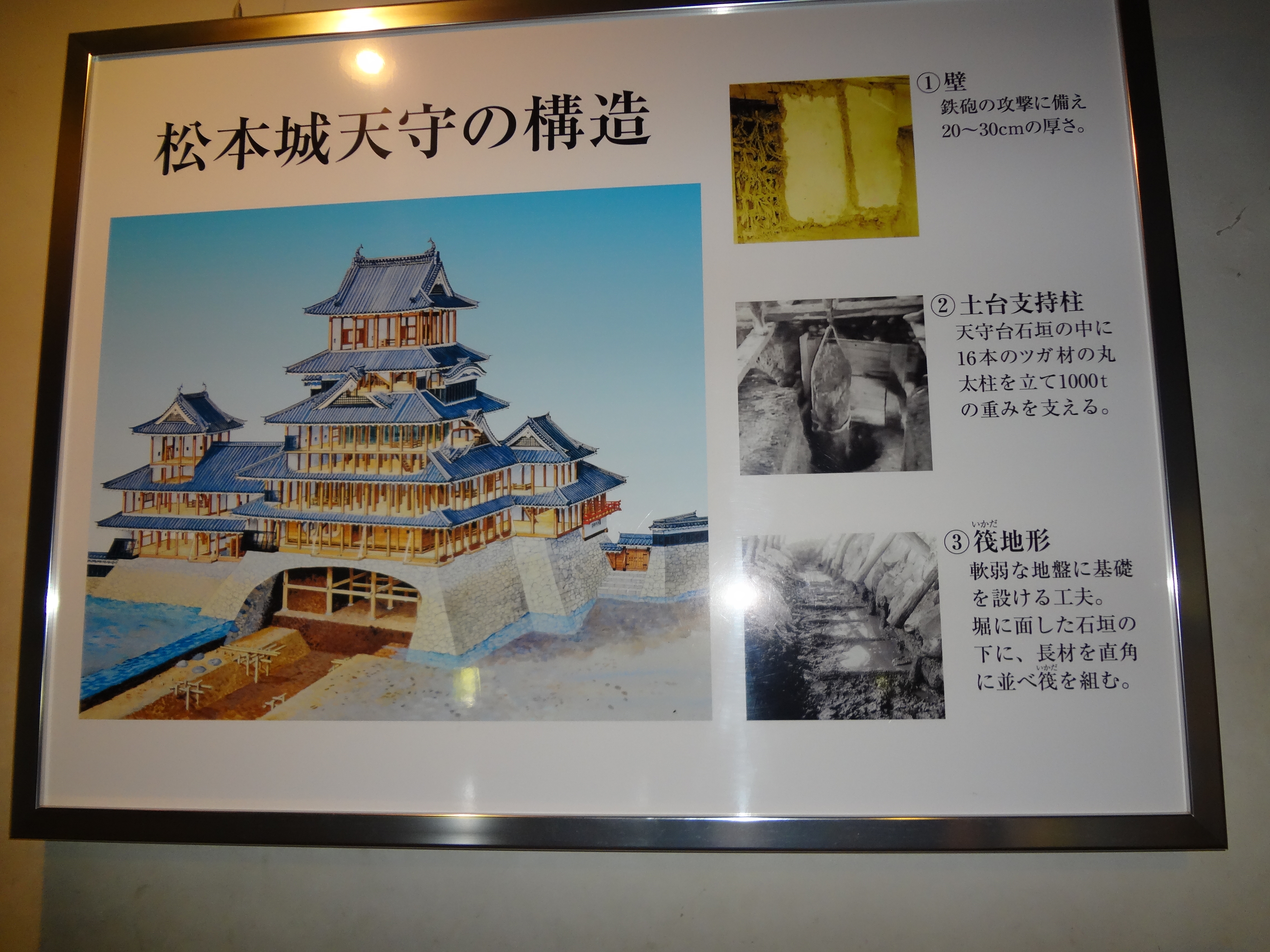

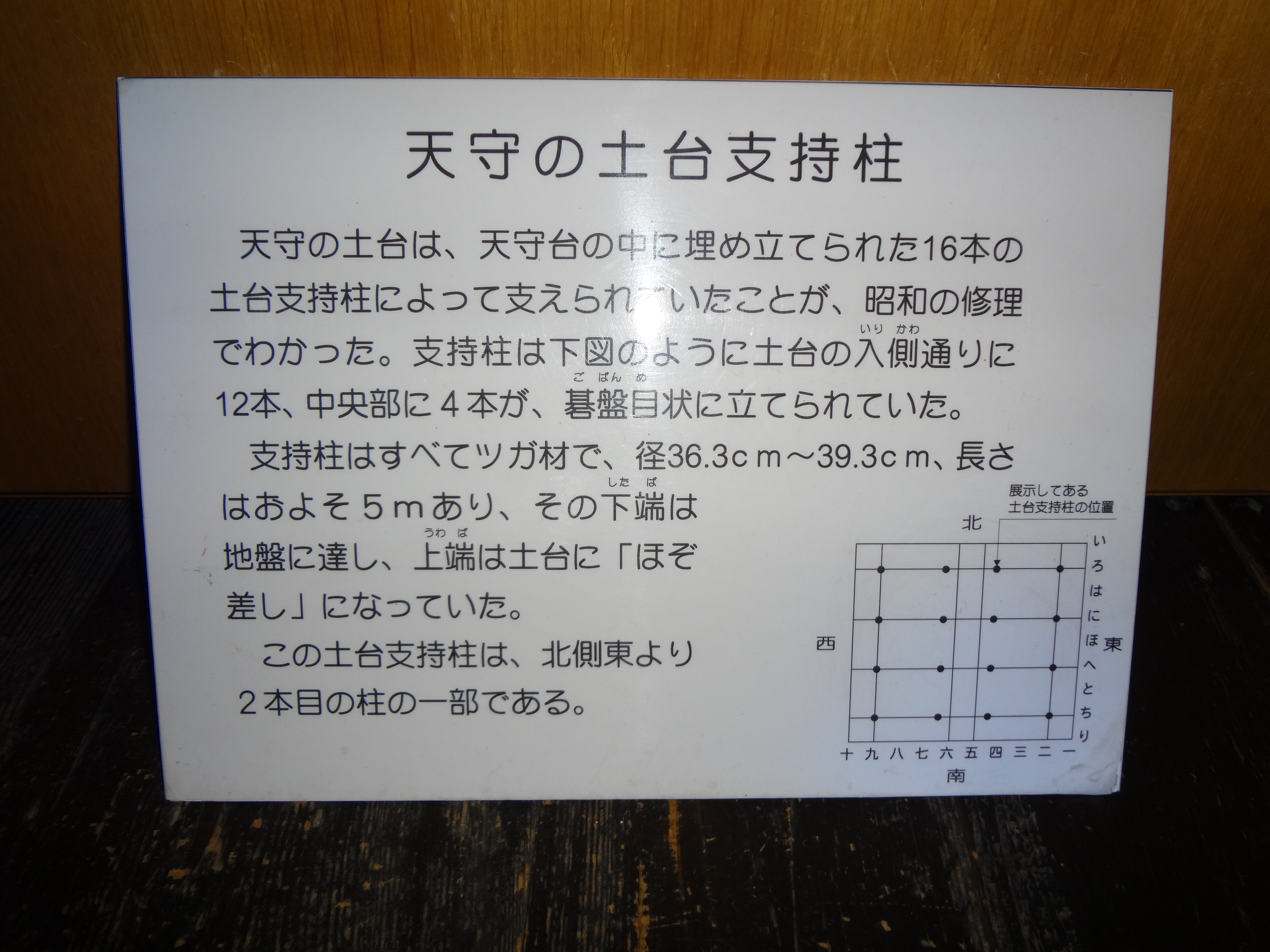

さて松本城はどうだったでしょうか、松本盆地のほぼ中央にあり平城といわれる城です。城内に説明用のパネルがありましたが、軟弱地盤に建設したようで、基礎には「いかだ地業」といわれる地盤改良が行われていました。さらに石垣の中には、木製の杭を打込むなど構造的に工夫がみられます。

外観は5層に見えますが、内部は6層構造になっており、五重塔を除けば、階数において木造最大建築といえます。五重塔の場合は、内部に人が入れないくらいの構造材が配置されており、直感的に安全だと思いますが、いかにして6層の木造構造を実現させたか、大変な驚きと同時に、当時の設計者には敬服いたします。

一般論で言えば、岩盤の高台に建造すれば地震時の応答は小さいと思いますが。軟弱地盤のしかも石垣という盛土の人工地盤の上に高層建築を建造することは、地震の応答を大きくすることになりとても不利だといえます。

ですから、熊本地震における熊本城の崩落は、直下型地震ではありましたが、起こるべきして起きた被害だと考えます。

松本城に話をもどすと、構造的工夫としては、先ほどの基礎の補強に加え、通し柱を多く使用しています。構造的には、1層と2層、3層と4層、5層と6層を1本の柱で建築しています。また下階の柱の上に上階の柱を配置して逓減しているため、梁の上で上階の柱を支え、陸立ちの柱を極力少なくしています。これらはすべて構造力学の合理性にしたがって計画されたもので、松本城の工夫といえます。また、多くの柱は、ちょうなで加工されているため、その規則的な凹凸が木材表面の美しさをさらに高めています。特に、階高が低く柱の多い1階は、その柱の模様の美しさ圧倒されます。

意匠デザイン的には、砲弾防御のため、部厚い土壁の外側に黒塗りの腰板を貼っています。この帯状に黒のラインができることで、水平線が強調され引締まった外観を作り出しています。さらに天守を中心に高さの違う櫓をバランスよく配置してリズムを作っています。

堀の外側から南側外観を望むと、2層から上の軒の出を規則的に逓減させることで、とても端整な姿を見せてくれています。さらに、それぞれ1基の千鳥破風と唐破風が上下に重なり品格と威厳を高めます。向かって左側から一番高い天守、辰巳櫓、月見櫓の順番で低くなってゆきます。その配列の規則性は安定感を生み出し、おそらくは、城主への忠誠心をおおいに高めたでしょう。

ぜひご覧いただきたい城郭建築のひとつです。

今回は多くの写真を掲載したので、容量が大きく操作しづらいかもしれませんがご容赦ください。

参考に、宮城県の多賀城政庁跡(奈良平安の前線基地)、多賀城碑、宮沢遺跡(柵跡)、改修後の姫路城、引き家改修中の青森弘前城天守、江戸城田安門の重厚な蝶番を載せたのであわせてご覧ください。

正面入り口

黒門

天守南面

月見櫓のベランダ

天守東面

黒門詳細

門の梁

松本城壁補強

建設当時の金物

松本城床補強

庇のはねぎでしょうか

巨大な梁の接合部

天守最上部の小屋組

1層目ちょうな仕上の柱

東面庇

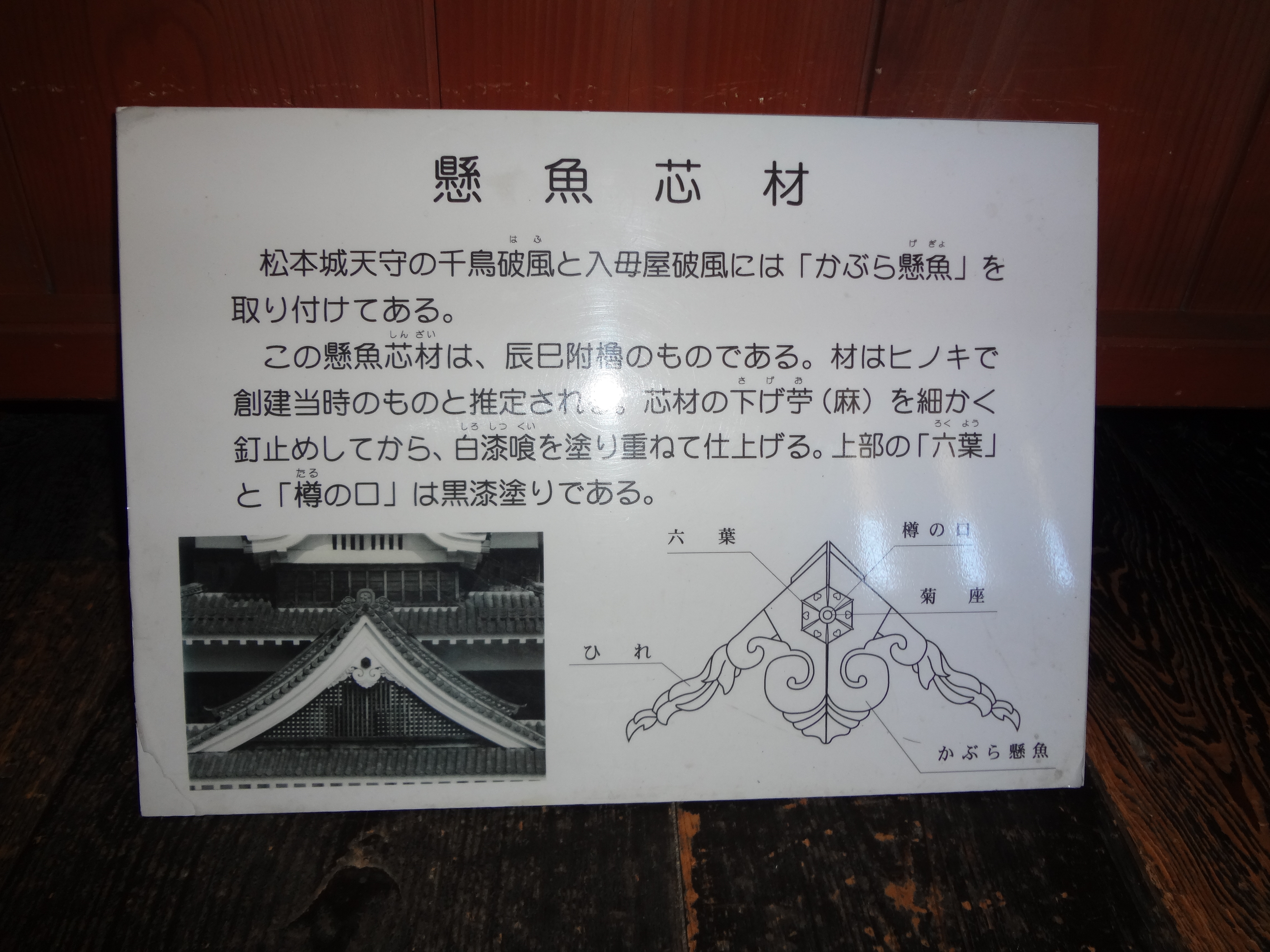

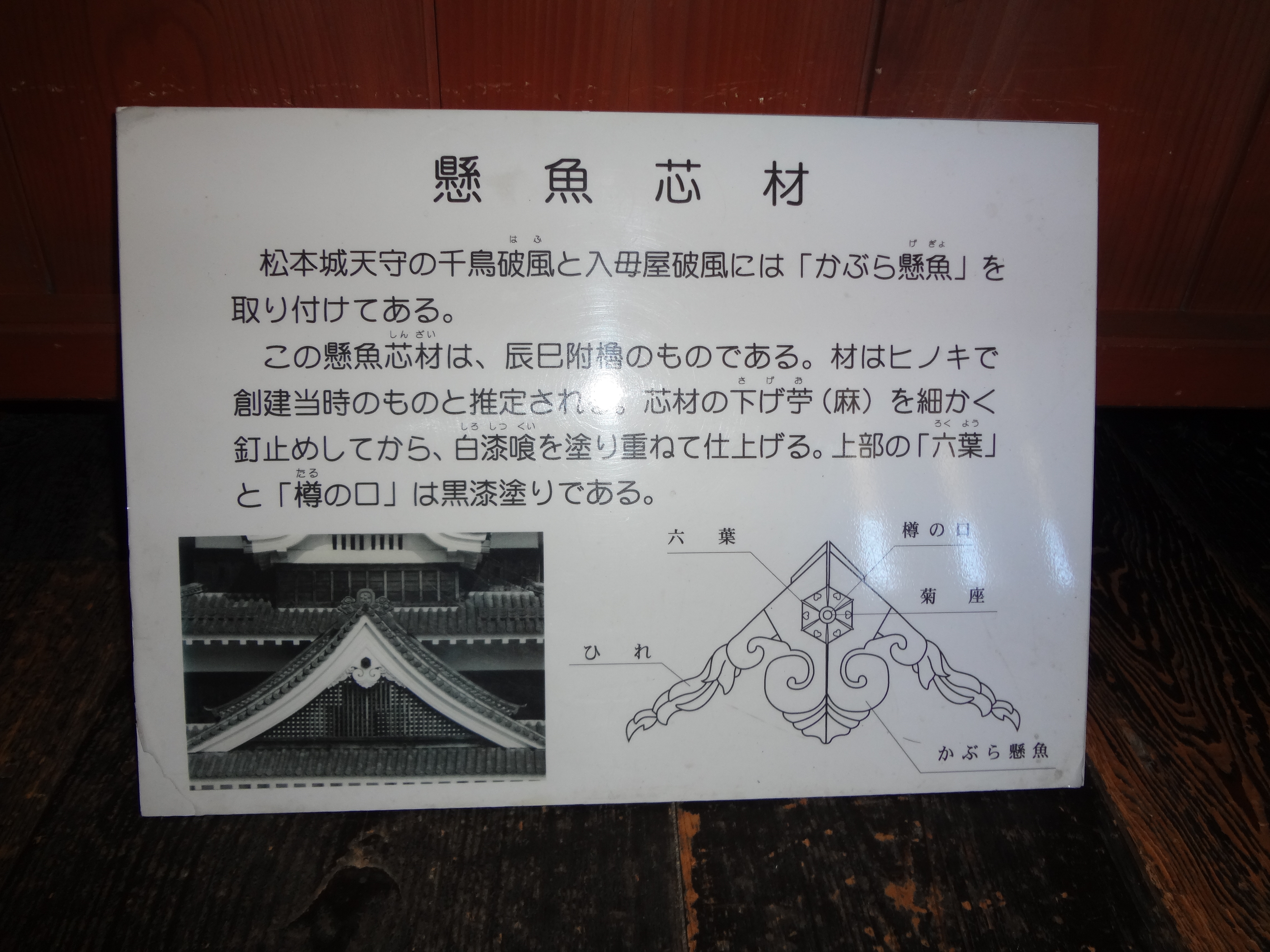

千鳥破風の飾り

千鳥破風の飾り

天守の構造

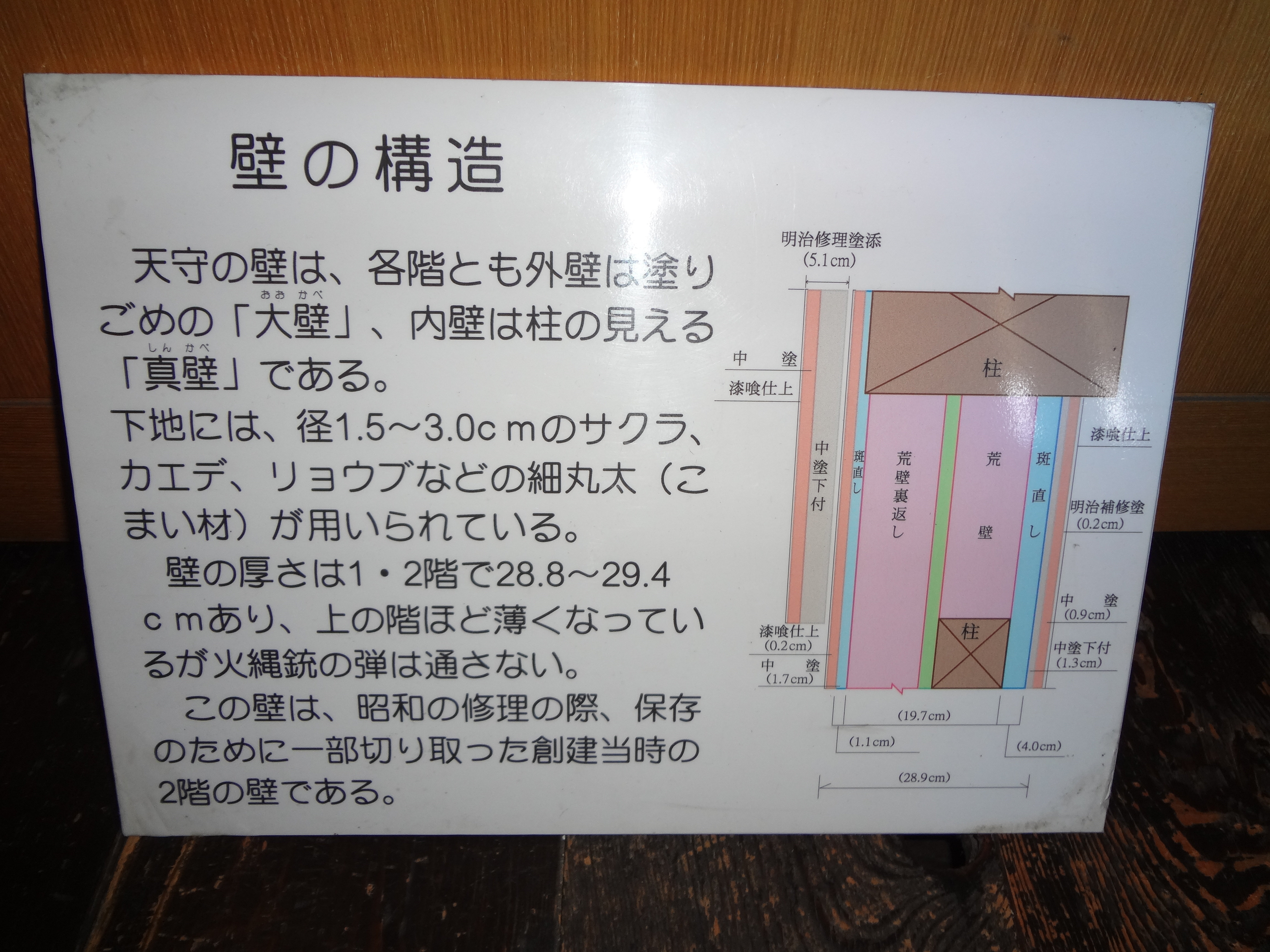

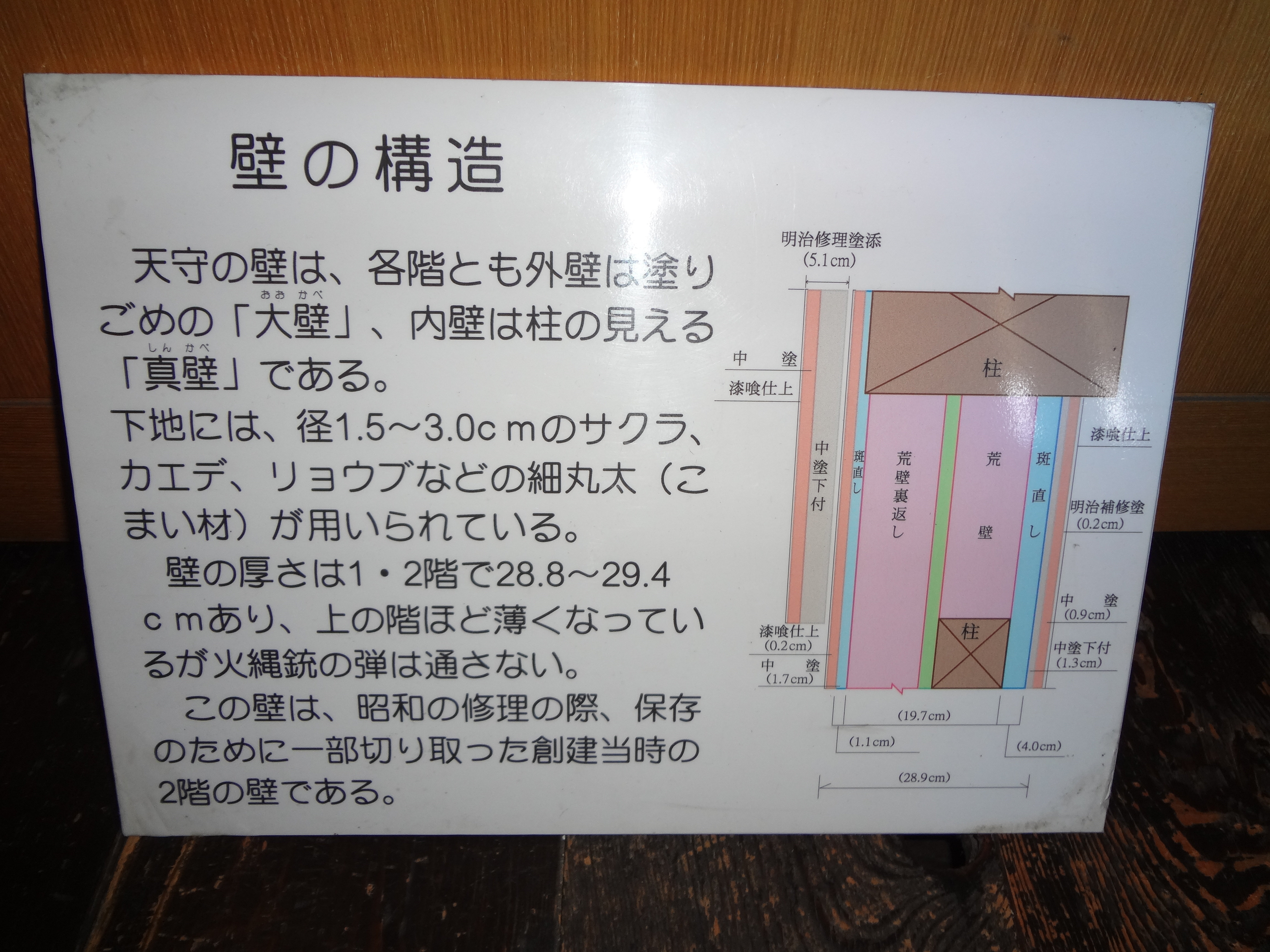

天守の壁

天守の壁実物

天守の構造図

天守の床下

多賀城政庁正殿跡

多賀城政庁正殿基壇

多賀城碑

古代玉造柵らしい(宮沢遺跡)宮城県

姫路城

弘前城

田安門の蝶番